En lugar de mi reseña mensual, esta vez ofrezco ocho cortas recomendaciones para leer en marzo. Cada uno de los libros que presento me resultan importantes porque contienen argumentos o información que considero valiosos, pues ayudan a pensar de otra manera el pasado, el presente y el porvenir.

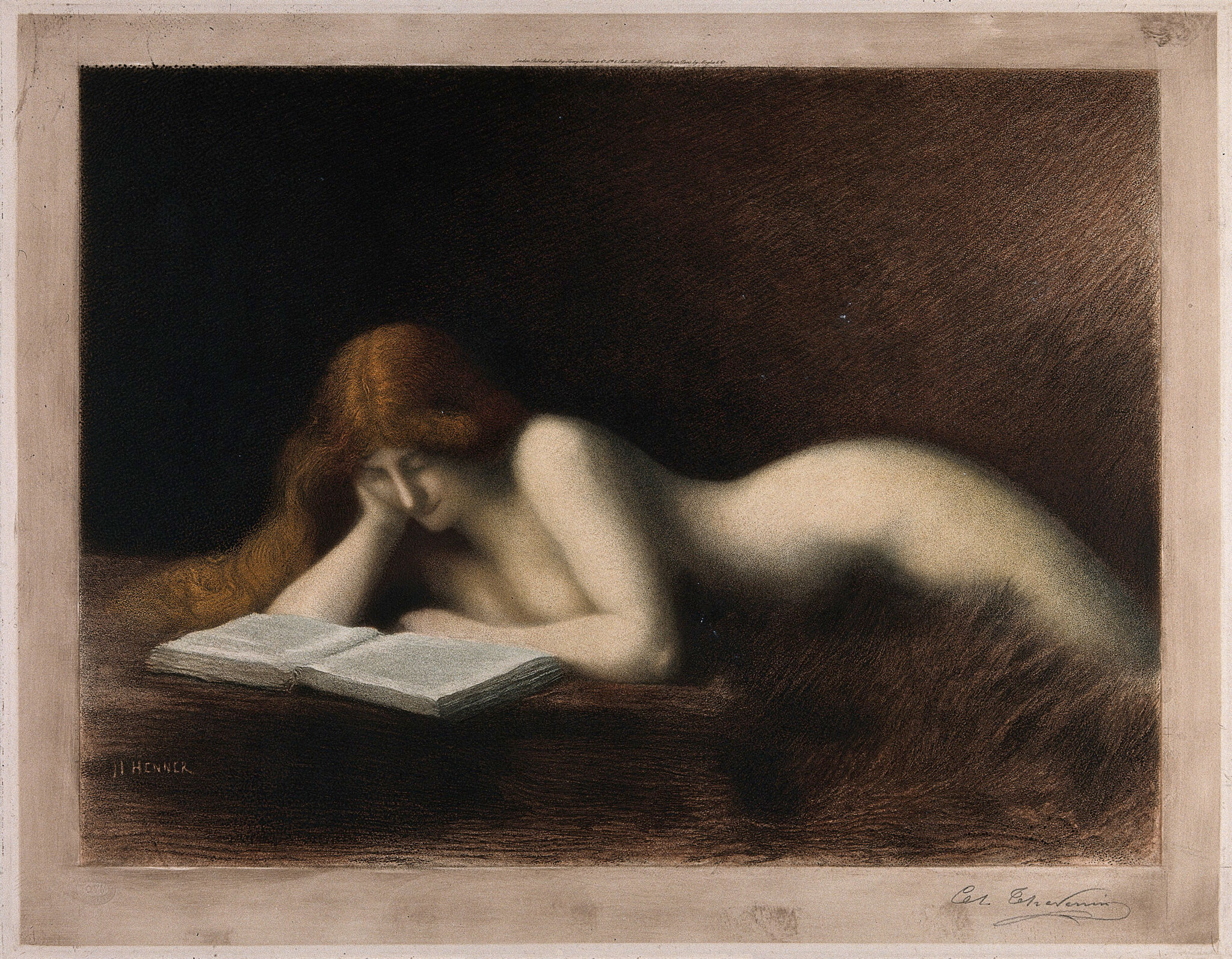

Safo. Poemas y testimonios

Aurora Luque presenta una nueva compilación de la poesía de Safo, la célebre poetisa griega de quien, más allá de algunos papiros y testimonios dispersos de diversos pensadores, apenas poseemos certezas sobre su vida. No obstante, como bien señala Carolina Coronado, su legado «ha encendido, a lo largo de las revoluciones de la historia, el fervor de la imaginación poética».

La edición que Aurora Luque ofrece para la editorial Acantilado (2020) es bilingüe y, además de recopilar los poemas y testimonios tradicionales sobre Safo, incluye dos composiciones completas y varios fragmentos inéditos hasta hace poco más de una década. La autora renuncia a trazar una biografía de la poetisa, pues considera que ello sería «una tarea casi imposible y arriesgadísima, dada la escasez de documentos disponibles». En su lugar, permite que sean los propios versos de la griega los que conduzcan a las y los lectores a través de su tiempo.

Luque recuerda las palabras de Page duBois, lectora asidua de la obra de Safo, para sintetizar la complejidad de su figura y el impacto de su poesía: «Es mujer, pero también aristócrata; es griega, pero una griega que mira hacia Asia; es poeta que escribe como filósofa antes de la filosofía y escritora que habla de una sexualidad que no puede identificarse ni con la visión de Foucault sobre la sexualidad griega ni con las versiones de la sexualidad contemporánea».

La moral y la teoría psicológica del desarrollo femenino

Hoy día el concepto de cuidados está en boca de todos y todas, pero esto se debe a que hace treinta años diversas autoras empezaron a analizar el concepto desde una sensibilidad propia del cambio de época que se ha suscitado a lo largo del mundo gracias a las olas feministas. Una de las autoras centrales de este concepto fue Carol Gilligan y su obra In a Different Voice, que en español se publicó como La moral y la teoría psicológica del desarrollo femenino (FCE, 1986).

En la obra, la autora cuestiona la primacía histórica de una concepción de la moral construida desde una perspectiva masculina, basada en valores universales y abstractos para la resolución de conflictos. A partir de un estudio empírico, identifica que el juicio moral de las mujeres no se fundamenta en principios abstractos de justicia, sino en el reconocimiento de la vulnerabilidad humana, la importancia de las relaciones personales y la responsabilidad de cuidar. Desde esta perspectiva, sostiene que la ética del cuidado —centrada en la responsabilidad, los vínculos personales y la adaptación de la práctica moral a cada contexto— ofrece un marco ético que va más allá de la ética de la justicia, basada en la universalidad de derechos y normas.

Su trabajo ha recibido diversas críticas, pero, por eso mismo, es un libro que debe leerse detenidamente.

Memorias de Adriano

Publicada originalmente en 1951 y traducida a numerosos idiomas, Memorias de Adriano (Edhasa, 2009) es una obra que desafía las fronteras entre la novela histórica y la meditación filosófica. Marguerite Yourcenar construye un retrato íntimo de un emperador que concibe el gobierno como un ejercicio de razón y sensibilidad. En sus páginas, Adriano, uno de emperadores conocidos como «buenos», al contemplar su propia muerte, intenta comprender el sentido de su legado y las pasiones que lo marcaron: desde su amor por Antínoo hasta su visión de un imperio unido por la cultura y la justicia.

Como señala Anthony Birley en su biografía sobre Adriano, el emperador era muy distinto al que presenta Yourcenar. Sin embargo, esto no desmerece en absoluto la obra, pues, como confesó la propia autora, la novela fue concebida como una suerte de autobiografía imaginaria, en la que se desdibujan los límites entre el documento histórico y la introspección literaria. Traducida por Julio Cortázar, la obra muestra «un hombre que trata de explicarse a sí mismo» y, en ese proceso, se convierte en un reflejo de la condición humana, en la que el poder y la belleza conviven con la fragilidad y la muerte.

La campana de cristal

La campana de cristal es, sin duda, una obra imprescindible en nuestra época. Su autora, Sylvia Plath, expone con crudeza los efectos del sufrimiento psicológico en una sociedad que, lejos de comprenderlo, lo minimiza o patologiza sin ofrecer redes de apoyo genuinas. Pese a que es un texto que se escribió en los sesenta —que pasó por muchos obstáculos para salir a la luz –y que vivimos en una época en la que hay mayor apertura sobre la salud mental, no deja de ser un libro que resulta muy cercano a las emociones de nuestro tiempo.

Más allá de su valor testimonial, pues muchas de sus páginas contienen elementos biográficos, Plath logra plasmar la angustia existencial sin reducirla a lo individual, pues la sensación de encierro que transmite la obra, simbolizada en la campana de cristal, nos resulta familiar: la alienación, el aislamiento emocional —pese a estar en “compañía» de otras personas— y la incapacidad de encontrar un sentido en un mundo que da la impresión de imponer expectativas inalcanzables.

La edición de Random House (2019), con traducción de Eugenia Vázquez, incluye un prólogo de Aixa de la Cruz, quien destaca que la protagonista de la única novela de Plath sufre debido contradicciones emocionales. Un ejemplo de ello es el matrimonio y la maternidad, que anhela, pero también teme por lo que pueden significar para su crecimiento personal. La prologuista se pregunta entonces: ¿es inevitable elegir entre el amor y la realización profesional?

La búsqueda de la felicidad

En La búsqueda de la felicidad (Arpa, 2019), Victoria Camps se adentra en un análisis que entrelaza historia de la filosofía, ética y política, para subrayar que la felicidad no es un destino sino una búsqueda constante a lo largo de la vida.

Camps rechaza la idea de la felicidad como un estado absoluto y, en cambio, la concibe como un proceso que requiere moderación, libertad y sabiduría. Desde Aristóteles hasta las teorías contemporáneas del bienestar, la autora examina diversas concepciones de la felicidad, y cuestiona el reduccionismo que la equipara al simple bienestar material o al placer momentáneo.

Siguiendo una tradición filosófica que abarca desde Séneca hasta Spinoza y Unamuno, Camps concluye que la felicidad es la difícil conjunción entre deseos y libertad, una tensión ineludible de la condición humana. Para quienes deseen adentrarse en la historia de las ideas sobre la felicidad, su obra ofrece una introducción lúcida y enriquecedora.

La libertad de ser libres

Martín Caparrós, en una reciente columna, lamenta la pérdida del significado original de la palabra Revolución. En un principio, señala, el término tenía un doble sentido: podía referirse tanto a un movimiento cíclico y previsible como a un cambio abrupto y definitivo. Con el paso de los siglos, el significado de transformación radical se impuso, consolidándose con la Revolución Americana y la Revolución Francesa, para alcanzar su clímax con la Revolución Rusa de 1917 y la Revolución Cubana. Sin embargo, con el tiempo, la palabra fue apropiada por regímenes autoritarios y dictaduras que la despojaron de su sentido transformador. Finalmente, con la hegemonía neoliberal, revolución quedó reducida a un término trivial vinculado a la innovación tecnológica, lo que evidencia, según el autor, la falta de un horizonte claro de transformación social y política en la actualidad.

Hannah Arendt es, posiblemente, la pensadora más influyente del siglo XX en Occidente sobre el concepto de revolución. En La libertad para ser libres (Taurus, 2018), libro que incluye un epílogo de Thomas Meyer, se publica una conferencia que Arendt impartió en el contexto de la redacción de Sobre la revolución. En este texto, la autora vincula la revolución con la libertad, tanto individual como colectiva. A su juicio, las revoluciones son fenómenos políticos en los que se manifiesta el espíritu moderno de que la humanidad puede tomar en sus propias manos el curso de la historia y, con ello, aliviar sus males; incluso, representan una vía para la búsqueda de la felicidad, antes supeditada a la voluntad divina o al azar. Así, la revolución no se reduce únicamente a la toma del poder, sino que constituye la materialización de una certeza: con el nuevo orden, «hay una historia totalmente nueva, ignota y no contada hasta entonces que está por desplegarse (p.53) «.

Si Caparrós tiene razón y el significado de revolución se ha vaciado, entonces resulta imprescindible releer a Arendt para recuperar su vínculo con la libertad: «el significado de la revolución es la actualización de una de las potencialidades más grandes y elementales de la humanidad, la experiencia sin igual de ser libre para emprender un nuevo comienzo, de donde proviene el orgullo de haber abierto el mundo a un Novus Ordo Seclorum» (p. 49).

El habitar y la cultura

El habitar y la cultura: Perspectivas teóricas y de investigación (Anthropos-Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa, 2012) de Ángela Giglia, es una obra que explora el concepto de habitar desde una perspectiva antropológica y sociológica. A través de un diálogo con diversos autores, Giglia analiza cómo la relación con el espacio constituye una clave fundamental para entender la cultura, pues plantea que habitar es sólo una residencia, sino una forma de vinculación con el mundo.

En la primera parte del libro, la autora desarrolla una serie de conceptos —presencia, orden cultural, habitus espacial y cultura urbana— para construir una antropología del habitar. En la segunda parte, el libro examina distintos modos de habitar en contextos urbanos contemporáneos, desde la autoconstrucción en periferias hasta el consumo de espacios en la ciudad globalizada, y resalta las desigualdades en la capacidad de los sujetos para domesticar su entorno.

En mi opinión, El habitar y la cultura es una referencia esencial para antropólogos, sociólogos, urbanistas y estudiosos del espacio, pues ofrece una reflexión profunda y poco convencional sobre la relación entre territorio, cultura y vida cotidiana.

La desaparición de personas en la Ciudad de México. ¿Quiénes son? ¿Dónde están?

El libro La desaparición de personas en la Ciudad de México. ¿Quiénes son? ¿Dónde están? de Elena Azaola, publicado por El Colegio de México en 2024, ofrece un análisis profundo sobre el fenómeno de las desapariciones en la capital mexicana. A partir de datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, la Comisión de Búsqueda de la Ciudad de México, el Instituto de Ciencias Forenses, y el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), la autora analiza patrones geográficos y demográficos, y destaca que jóvenes y mujeres son los principales grupos afectados. Además, muestra cómo las deficiencias en la coordinación entre fiscalías y servicios forenses obstaculizan la localización de las víctimas y la identificación de restos humanos.

Uno de los hallazgos del libro es la discrepancia entre la reducción oficial de homicidios y el aumento de desapariciones en la Ciudad de México. Azaola plantea que esta relación puede deberse a un conteo ambiguo de muertes violentas o al desvío sistemático de cuerpos a fosas comunes sin identificación. Por esta razón, La desaparición de personas en la Ciudad de México. ¿Quiénes son? ¿Dónde están? es indispensable para demandar la necesidad de transparencia en las cifras de personas desaparecidas, así como de una investigación más profunda sobre las prácticas forenses y de seguridad en la capital.

Hugo Garciamarín (@hgarciamarin) es Doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM y Director de la Revista Presente.