Para quienes nos dedicamos a la historia, escribir sobre el porvenir siempre es un dilema. El rechazo total a la clásica historia magistra vitae nos llevó a renunciar al tercero de los tiempos históricos, el futuro. No hemos dimensionado en su totalidad su la relevancia política y social (y el peligro del monopolio). Los historiadores hemos renegado de aquellos que banalizan el pasado en el presente; no así con quienes hacen lo mismo con el futuro.

Parte de la pérdida de la relevancia social de la historia ha sido producto de esta renuncia. La historia, indudablemente, tiene capacidades predictivas. No es, sin embargo, un oráculo. El temor a equivocarnos, tal vez, nos ha retraído a los historiadores de especular sobre el porvenir. Sobra decir que hay honrosas excepciones; en este texto me refiero, específicamente, a aquellos historiadores académicos que se encuentran recluidos en sus investigaciones y no dedican una sola oración al presente ni, mucho menos, al futuro.

La profesionalización de la historia vino acompañada por una renuncia al papel social del historiador, con la intención de convertir a la práctica histórica en una ciencia dura. Lo que esto ocasionó fue que la relevancia y el papel del historiador en la realidad política y social del presente se fuera perdiendo. Se ganaron puestos en las universidades mientras se perdía su capacidad de incidir en la opinión pública.

Esto es crítico cuando, si seguimos al historiador alemán Reinhart Koselleck, toda experiencia histórica es una combinación de los tres tiempos históricos: pasado, presente y futuro. Los estratos temporales son perceptibles en el lenguaje, especialmente en los conceptos. El historiador, si quiere entender su presente, debe dimensionar la carga que tanto el pasado como el futuro tienen en el hablar de los actores sociales y políticos.

El mismo Koselleck planteaba a la prognosis (la predicción del futuro) casi como un arte, una sensibilidad del que estudia al ser humano y sus relaciones. Koselleck se pregunta: ¿hay algún criterio a seguir que pueda aumentar las probabilidades de cumplimiento de la prognosis? Es una pregunta retórica, pues la respuesta era afirmativa. Si queremos aumentar nuestras probabilidades (y en la predicción solo puede haberse de probabilidades), nuestras predicciones deben tener como sustento la experiencia histórica de los actores participantes. Es decir, si nuestra predicción está sustentada en la historia de la sociedad dada, teniendo como punto de partida las estructuras de repetición, las constantes antropológicas, estaremos más cerca de acertar.

En la prognosis, sin embargo, la experiencia histórica se une al ineludible deseo de aquel que predice. Entre lo posible y lo deseable hay distancias infranqueables. Esto puede llevar a que, irracionalmente, se prediga el advenimiento de la Utopía aun cuando la experiencia histórica dicta lo contrario. En cualquier libro de historia se pueden encontrar ejemplos de ello; las predicciones sobre el fin del mundo o el advenimiento del paraíso en la tierra son ancestrales.

***

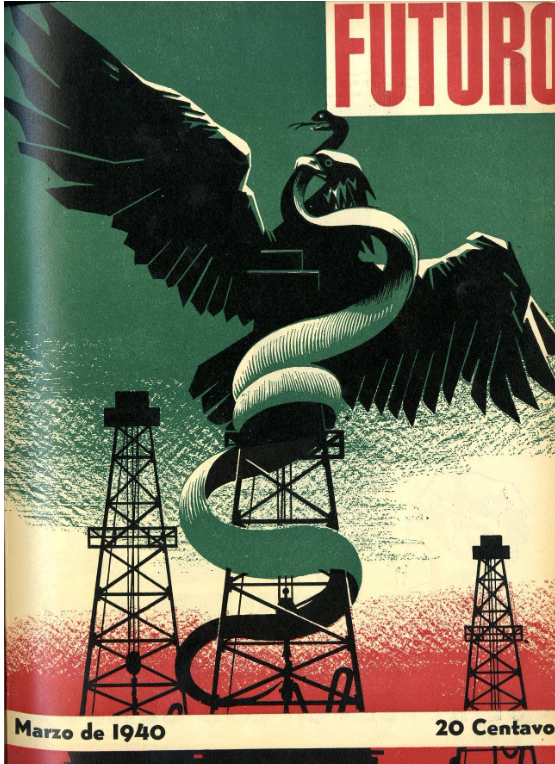

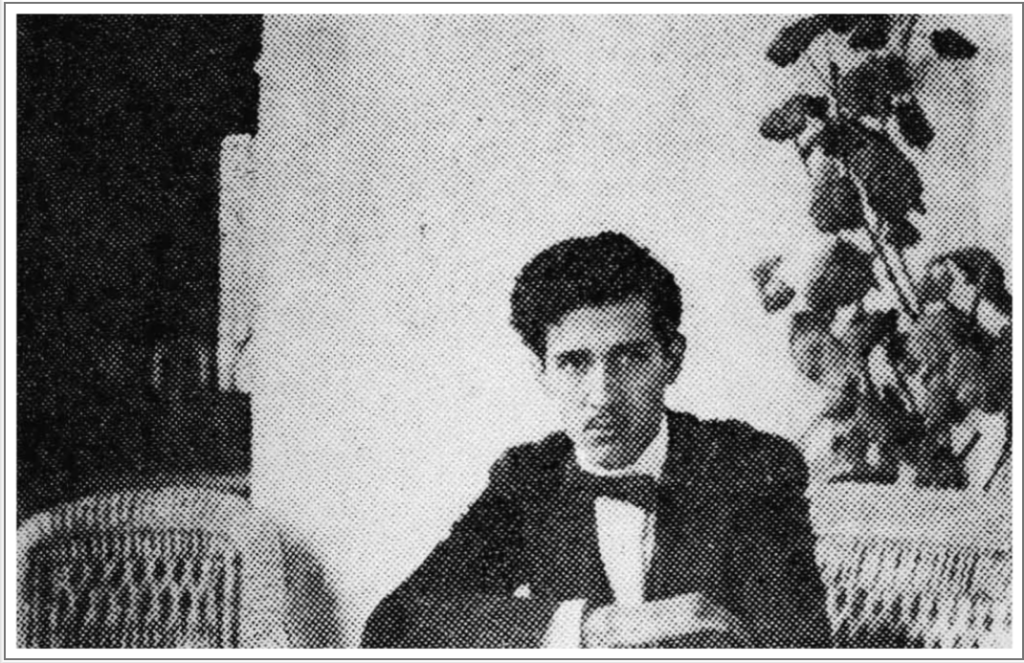

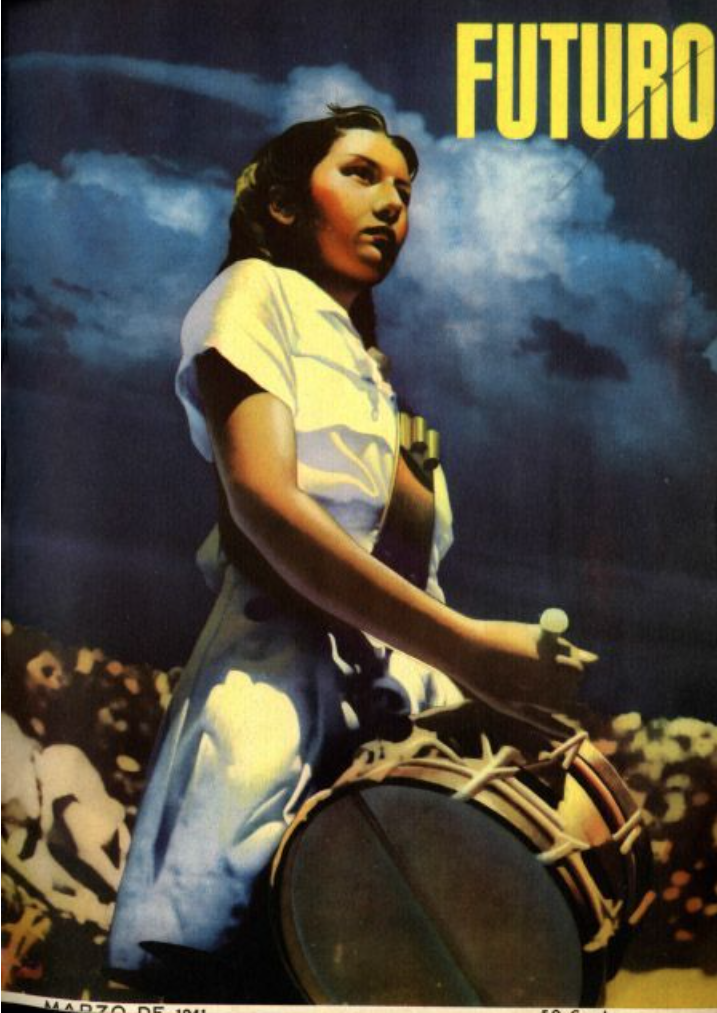

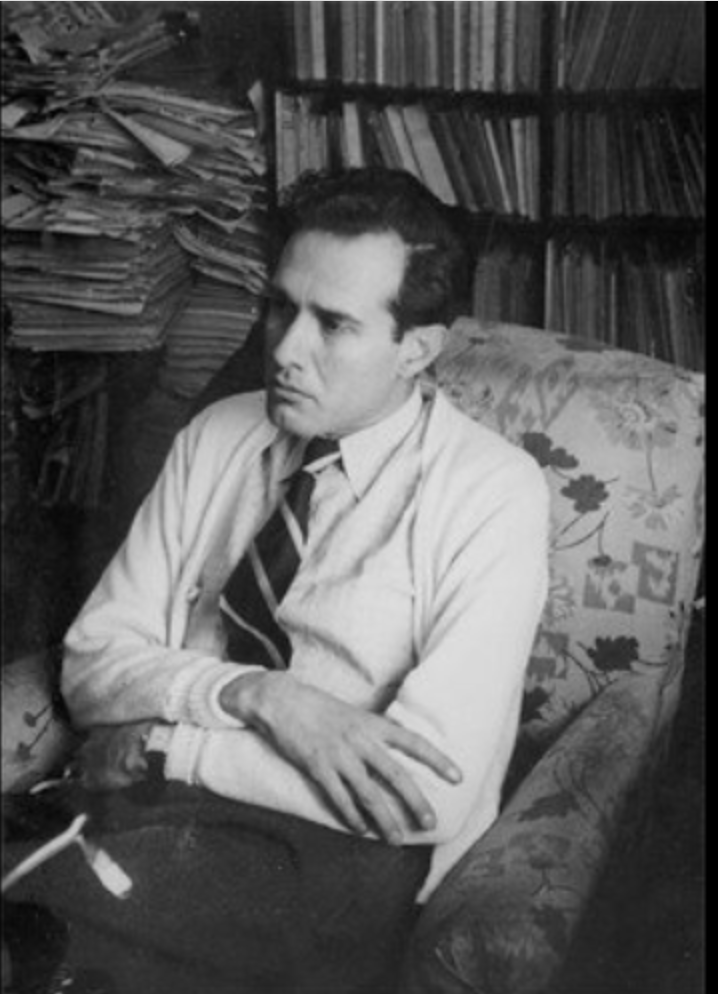

Hace unas semanas se cumplieron 125 años del nacimiento de José C. Valadés (Mazatlán, 1899). Valadés entendió el papel social de la historia para el presente muy tempranamente, cuando dedicó papel y tinta a la historia del movimiento obrero mexicano, del cual formaba parte. Se hizo un nombre historiando al siglo XIX y la Revolución.

Su vista, sin embargo, se posaba en el pasado con vistas al presente y, sobre todo, al futuro. El horizonte de expectativas abierto por la Revolución mexicana, vivida en carne propia por el Valadés adolescente, caló hondo en el joven historiador y político. Al escribir sobre el Porfiriato, la Revolución Mexicana o Benito Juárez, Valadés intentaba una didáctica del porvenir: en el pasado debemos encontrar el sustento para la sociedad futura (tanto en nuestros aciertos, como en nuestras equivocaciones).

La intención de Valadés no era revivir el pasado en el futuro, sino saber de dónde venimos, dónde estamos y qué podemos hacer para dirigirnos a donde queremos. Muy pronto entendió que el lugar para el cambio se encontraba fuera del Estado. Se dedicó a la escritura del pasado y a su enseñanza. No perdió, sin embargo, su intención de pre-decir y corregir el futuro.

***

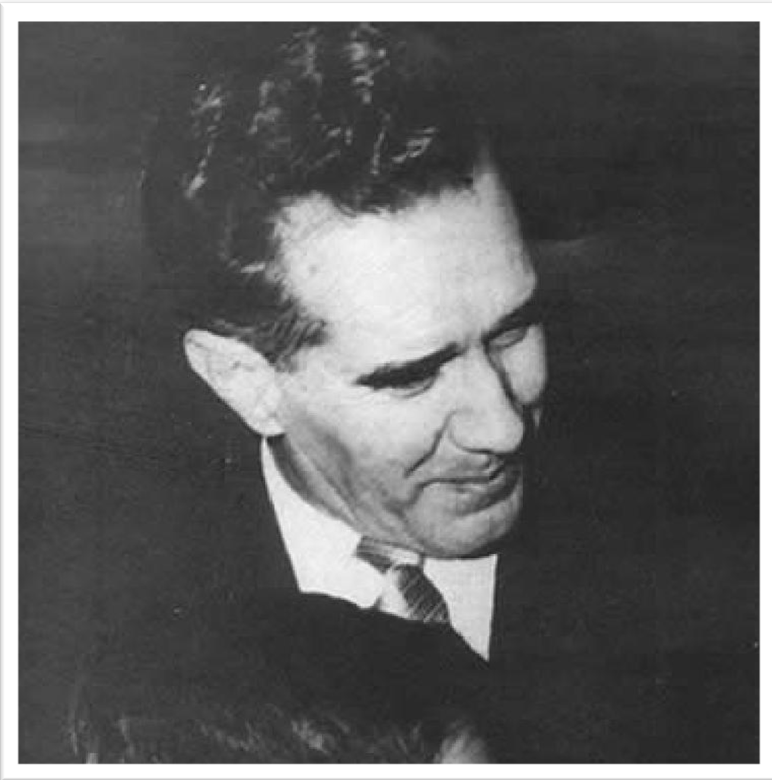

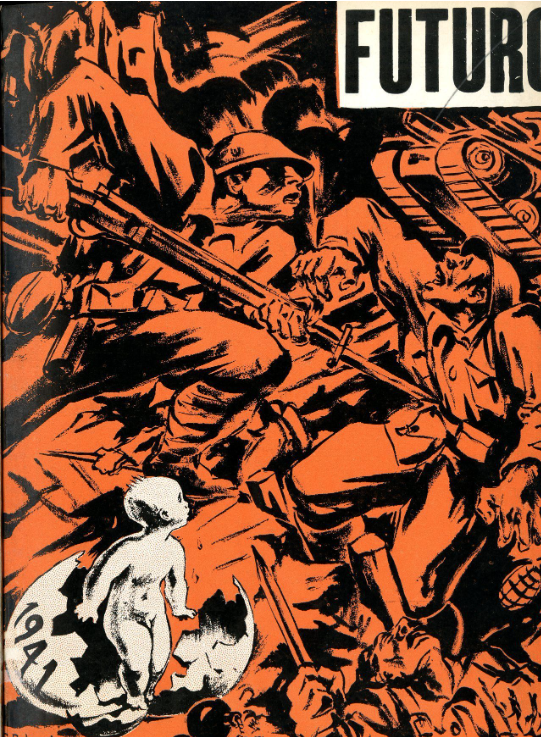

Ya a sus setenta años, José C. Valadés publicó un libro-panfleto titulado El Presidente de México en 1970. El ambiente político en el país era turbio: apenas hacía unos meses que las fuerzas del Estado habían cortado de raíz el movimiento estudiantil con la matanza de Tlatelolco, y la época pre-electoral ponía sobre la mesa cuestiones elementales para el mantenimiento de la paz en México.

Con la publicación de este libro, Valadés se proponía denunciar a un régimen que, nacido de una Revolución, había culminado en un autoritarismo burdo, antidemocrático, neoporfirista, que hacía vana la lucha de la cual nació. Si bien los golpes al régimen del PRI venían desde varias direcciones, Valadés se concentró, especialmente, en el tema electoral debido a la cercanía de las elecciones de 1970, donde todavía no estaba oficializada la candidatura de Luis Echeverría Álvarez, quien a la postre sería presidente de México.

Valadés se preguntaba quién debe ser el candidato a la presidencia de la República por el partido oficial. Y esta pregunta no nacía de la política tras bambalinas que ya es parte de la vida pública de México. Valadés ponía a debate las cualidades que el futuro presidente de la República tenía tener para enfrentar un presente caótico y peligroso. Plantear esta cuestión no era un mero recurso retórico: Valadés creía necesario discutir las dotes del futuro gobernante pues sabía que se encontraba en un momento crítico para el país y el mundo. Los hechos de 1968 demostraron la necesidad urgente de reforma política y social de un régimen anquilosado.

El posible final de la época de paz no era una amenaza irreal: los eventos de octubre del 68 eran un ejemplo de la inestabilidad que podía cundir en la nación de no atenderse los problemas estructurales del país. Sin embargo, ya cercano al final de su vida —Valadés murió 7 años después de la publicación de este libro— descartaba el camino de la insurrección como solución al problema. Los vapores acumulados por la represión, la desigualdad económica y la pérdida de libertades generaban el peligro de una explosión de violencia; era tarea del régimen priísta crear válvulas de escape a través de reformas. El viejo revolucionario ya no lo era más; sus objetivos, sin embargo, se mantenían. Lo que cambiaba eran las formas: “el país pide una normalidad misma, de manera que la ebullición tenga controles”, escribía Valadés.

***

La prognosis de Valadés sobre la democracia mexicana es la parte más atractiva del libro, aunque también la más llena de deseos (lo que disminuye las posibilidades de cumplimiento de la prognosis, como ya se dijo).

Valadés desechaba la utilidad de los partidos políticos para el futuro de la democracia en México, pues los considera instrumentos arcaicos, propios del siglo XIX. Se debía mirar a un futuro tecnificado y científico donde los partidos políticos serían innecesarios. La cultura política del mundo, pronostica Valadés, iba dirigida hacia una realidad totalmente diferente, donde la relación entre la clase política y la ciudadanía no estaría regida por reglas que habían sido creadas en el siglo pasado. El avance tecnológico transformará la política de masas del siglo XX, predice Valadés. Si bien los partidos de masas son una creación de ese siglo, el avance técnico y científico iba dirigido hacia una política de masas, pero donde el contacto no sería físico. Valadés creía que la vida política pasará de la plaza pública a la sala de estar del hogar a través de la tecnología

***

El futuro de la política son las ideas, vaticina Valadés, no los hombres. La movilización, en el porvenir, vendría por un conjunto de propuestas, y no por caudillos electorales. De ahí que los mítines se volverían superfluos y los partidos políticos se transformarían. Las plataformas políticas partidistas dejarían de ser estructuras permanentes para la administración del poder, y pasarían a ser simples plataformas electorales para los candidatos y las ideas que representan. En el futuro, dice Valadés, los partidos políticos tendrán un papel menor; llegarán, incluso, a ser circunstanciales, como lo habían sido en el siglo XIX.

Después de estas reflexiones, el futuro para Valadés era brumoso. México estaba en el momento de crisis, es decir, en el momento en que se tomarían las decisiones que salvarán o no al país de la debacle. Existían deseos y grupos que buscaban la reforma, entre ellos los jóvenes; pero sin disposición de la cúpula política, y especialmente del presidente, el horizonte de expectativas se cerraría: “el horizonte de México está cuajado de deseos para encontrar un Presidente que aparte de ser hombre de programa y no programado, deje de ser el blanco de la malquerencia, envidia y apetitos, para de esta manera estar en condiciones de dignificar el Gobierno”.

Valadés se preguntaba: “¿nunca alcanzará el país a ver la aurora de la Democracia y del Sufragio?”. Es una pregunta retórica, pues inmediatamente colocaba las premisas para la reforma política del país. Esta giraba sobre tres ejes en forma causal. El sistema político mexicano comenzaría a transformase cuando 1) la población no comprometida con el régimen (como los estudiantes, pero no solo ellos) se identificara como tal y se constituyera en defensa de sus intereses; 2) cuando, de esa conjunción, surgiera una élite que sería la vanguardia de esa transformación; 3) cuando los campesinos pobres se volvieran proletarios rurales, se identificaran como tales, y pudieran ser la fuerza detrás de la élite organizada. Y es que Valadés veía al campesinado como un lastre al avance político; los campesinos, siendo mayoría, son manipulables por la clase política, creía Valadés. Se tenían que crear ciudadanos responsables con su papel en la vida pública.

Si en la retórica valadesiana es posible la prospección al futuro de la democracia, es porque aún fincaba expectativas en ella. El futuro del país dependía de lo que se pudiera construir alrededor del concepto de Democracia. Si bien su concepto es excluyente, clasista, elitista, no deja por eso de ver en ello el camino del país hacia un futuro más igualitario, así como el único para la preservación de la paz.

Para iniciar la transformación antes citada, Valadés creía que el inicio indispensable era la eliminación del dedazo. Con ese simple acto, uno que, según su parecer, estaría cargando de valor heroico, el presidente de México iniciaría la implantación de una verdadera democracia en el país. Insistía Valadés en que lo que se necesitaba no era tanto una reforma constitucional profunda, sino la disposición al cambio, en este caso, del presidente. “Bastará que el Presidente no envíe el recado de rutina al Sucesor o a una Convención. Sin ese mensaje, circundado de secretos, sutilezas, maniobreos y engaños, que el pueblo espera avergonzado y temeroso, entre los meses de octubre y noviembre del último año de un presidenciado, el país recuperaría automáticamente sus derechos democráticos”. Seguimos esperando.

Si bien no veía aun existentes las condiciones para la instauración de una democracia funcional, Valadés creía que estas existirían en el futuro por una esperanza en el progreso, mismo que se derivaba de la natural sustitución generacional. Planteaba la existencia de los regímenes políticos en términos cíclicos; estos nacen, crecen y, al cumplir su función, tienden a ser sustituidos.

***

Una cosa es clara, y es que la prognosis de Valadés quedó lejos de cumplirse. Sin embargo, algo quedó de aquellas ideas lanzadas al aire en un momento clave de la historia nacional.

Por una parte, los partidos políticos, si bien no han desparecido, sí han difuminado sus fronteras ideológicas para convertirse en meras máquinas electorales. Algo de eso avizoraba Valadés cuando decía que los partidos serían meras herramientas circunstanciales para las candidaturas. Por otra parte, el papel de la tecnología para la propaganda política-electoral ha estado más que probada desde, por lo menos, finales del siglo pasado. La creación de las redes sociales, ya en este siglo, ha sido un vuelco en las formas de realizar campañas políticas. El futuro promisorio para la democracia mexicana, empero, no llegó. El desencanto que dejó la transición a la democracia en México quedó demostrado patentemente en las últimas elecciones.

Nuestras prognosis sobre el futuro de la democracia en México, entonces, tendrían que partir necesariamente de lo que nos han dejado estos últimos treinta años de vida electoral y partidista. ¿Nos dirigimos, según comentan algunos, al desmantelamiento de la vida democrática en México? O, por otro lado, ¿vamos hacia una democracia más directa? Los partidos políticos, ¿se volverán superfluos en los próximos años? ¿Volveremos a un sistema de partido hegemónico como el siglo pasado? Cualquiera de las respuestas que demos a estas preguntas deberán estar sustentadas en la historia reciente, y en las estructuras de repetición, en las constantes de nuestro devenir como nación. De lo contrario, serán solo deseos o admoniciones del desastre.

***

En su juventud, José C. Valadés apostó la Revolución; en su madurez, puso sus esperanzas en la democracia. No logró ver a ninguna de las dos brotar y dar sus frutos. Murió en 1976, año de elecciones presidenciales en México en las cuales hubo un solo candidato. Sus ideales de libertad y democracia, sin embargo, permanecieron.

Sobre él podrían citarse los siguientes versos de Bertolt Brecht:

Olvidada toda su juventud pero no sus sueños,

Olvidados ya hace tiempo el techo, pero no el cielo encima de él.

Ricardo Arredondo Yucupicio. Los Mochis, Sinaloa (1997). Historiador. Ha publicado en la revista nexos. Colaborador de la Revista de la Universidad Autónoma de Sinaloa y de Revista Presente. Recientemente defendió su tesis de grado sobre José C. Valadés y el concepto de Revolución en México.