En el centro de los mitos fundantes de la democracia liberal está la libertad de expresión. Es al mismo tiempo lo que permite y sostiene la conversación pública y la bandera que enarbola casi cualquiera cuando desea decir algo decididamente controversial.

Se supone, en principio, que nuestras sociedades son plurales; por lo tanto, en el universo social caben muchas ideas, incluso contrapuestas. La posibilidad de manifestar esas ideas en público es el punto de partida para cualquier democracia medianamente decente. Y por buenas razones.

El enfrentamiento y resistencia de Winston, personaje principal de la novela 1984 comienza con la comisión de un Crimental, de acuerdo con el lenguaje del régimen totalitario: un crimen de pensamiento, que, según el relato, “era la muerte misma”. En la que acaso sea la mejor metáfora de una sociedad totalitaria, no hay lugar siquiera para las prácticas y convicciones privadas. Y nadie parece molesto por ello, ni angustiado. Acaso lo que existe es el deseo de acabar con los pocos pensamientos independientes que increíblemente subsisten aún.

Así como la policía del pensamiento comienza a perseguir a Winston, cuando Lisa Simpson cuestiona la política de la Escuela Primera de Springfield y su trato hacia los animales, nos enteramos que la primaria cuenta con alarmas de pensamiento independiente, que escandalizan al director Skinner.

Tanto el caso de 1984 como el de Lisa Simpson ilustran que la libertad de pensamiento y después de expresión, suele enfrentarse a los intereses de grupos de poder; supone, pues, una disputa discursiva que posiciona a los grupos que se disputan el poder. El argumento no es novedoso y habrá quien diga que, justamente, el planteamiento de la libertad de expresión supone garantías para que en una sociedad plural todas las ideas, y más aún las contrarias al orden político dominante, puedan ser difundidas sin censura.

No obstante, cuando existe, como nos muestra el caso de Lisa Simpson, es problemática. No sólo es complicado definirla, sino que es erróneo pensar que todas las personas y grupos sociales están en las mismas posibilidades materiales, discursivas, económicas, de llevar sus planteamientos a la esfera pública. Pero, además, que todas las ideas son igualmente válidas o al menos legítimas y dignas de ser escuchadas. No ocurre en ningún lado y las fronteras entre uno y otro suelen marcar y definir las fronteras entre grupos de poder y la asimetría entre éstos.

Dentro de las muchas falacias de la nueva ultra derecha esta justamente una elaboración moral de la libertad de expresión. Supongo que Javier Milei se creerá amparado por la libertad de expresión al tildar de zurdos de mierda a quienes defienden ideas contrarias a sus estrambóticos postulados y agresivo discurso.

La ideología woke, sugieren esos mismos indignados, ha conquistado tantos espacios políticos y reconfigurado el lenguaje de tal manera que ya no es posible ofender a nadie impunemente. Les resultan chocantes los circunloquios para nombrar a quienes Milei simplemente tilda de imbéciles. Y lo mismo para otros grupos discriminados. En el colmo de la ignorancia o del cinismo, parecen verse sí mismos como los nuevos Winston, desafiando el nuevo orden lingüístico, como si las conquistas políticas, todas, fueran una imposición, vengan de donde vengan.

En el caso mexicano también hay ejemplos, que, sobre todo, dan una perspectiva jurídica, aburrida pero necesaria, al debate por la libertad de expresión. El ex presidente López Obrador se extrañaba cada vez que las autoridades electorales le marcaban límites a su discurso: ¿Y la libertad de expresión? Reclamó muchas veces en más de una conferencia matutina ante los llamados para no intervenir en contiendas electorales o estereotipar a la candidata opositora Xóchitl Gálvez. Aunque sus retos a los límites de la libertad de expresión iban más allá. El ejercicio mismo de las conferencias matutinas era, según el propio presidente, contrarrestar la desinformación de los medios tradicionales.

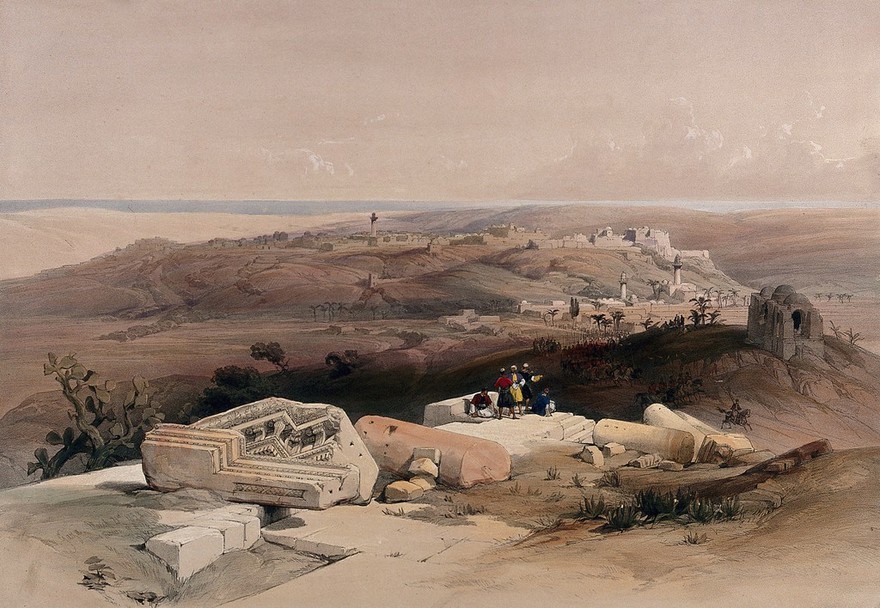

Es una disputa interesante, que vale la pena otra columna. Hoy quiero llegar a otro punto. Y es que el ejemplo más escandaloso de la elaboración política en torno a la libertad de expresión, sus límites y defensa está, en donde más sino en el genocidio que comete Israel contra Palestina en la Franja de Gaza.

A inicios de la nueva escalada, es decir posterior a los ataques de Hamás en “territorio israelí”[1] el 7 de octubre, la mayoría de la prensa nacional y extranjera matizaban cualquier asesinato, bombardeo o decidida matazón de la IDF (Fuerzas de Defensa Israelí, por sus siglas en inglés), con la enfática condena al terrorismo de Hamás. No es infrecuente aún hoy encontrar quienes atribuyen todo este desastre apabullante al grupo gobernante de Gaza, sin mayor contexto, información o problematización histórica.

La supuesta presencia de Hamás legitimó que Israel bombardeara escuelas de la ONU, hospitales y que deslegitimara a la URWA. Y los medios hicieron lo propio. Ahora ya ni siquiera se toman la molestia.

La cineasta iraní Sepideh Farsi denunció hace unos días, en la presentación de su documental Put your Soul on Your Hand and Walk¸ seleccionado en el prestigioso Festival de Cannes, que la protagonista, la foto periodista palestina Fatima Hassouna, había sido asesinada junto con su familia. En entrevista, dijo que el misil que alcanzó su vivienda era “de precisión”. Antes de estallar, había atravesado tres pisos.

Su asesinato se suma a la larga lista de periodistas y comunicadores asesinados por el Estado israelí. Por su parte, las protestas por el genocidio en Gaza en las universidades de Estados Unidos, destacadamente Columbia, Harvard y NYU, no sólo se han encontrado con la represión policiaca, sanciones administrativas por parte de las propias universidades sino con una sanción discursiva: la ilegitimidad de las protestas proviene, según todos los actores involucrados, en su carácter antisemita.

Así, la libertad de expresión (de ideas) se topa con un argumento moral: el antisemitismo se ha convertido ahora en la forma discursiva para, como en el caso del pensamiento independiente de Lisa Simpson y en el terrorífico relato de Orwell, mantener intacta (o tratar de hacerlo) la estructura de poder. Pero de paso, legitimar un genocidio; irónicamente refiriendo otro.

[1] El autor se responsabiliza de las comillas. Su uso se debe a que considera ilegítima la manera en que Israel se ha hecho del territorio palestino, tanto en lo político, militar e ideológico.

Alonso Vázquez Moyers (@alonsomoyers) es doctor en Investigación en Ciencias Sociales por Flacsco-México