Para retomar un poco lo que habíamos dicho hace quince días, empezaré diciendo algo más o menos obvio: todo orden político se funda en el consenso. Lo sabía Maquiavelo y sabía también que entre mayor consenso haya respecto a quienes gobiernan o por qué gobiernan, es más probable que subsista esa forma de gobierno. Por eso la élite gobernante procura siempre reforzar el consenso, independientemente de dónde provenga o en qué se funde. Pero Maquiavelo también advierte que es más difícil mantener ciertos consensos que otros. Dicho de otra manera: la manera en cómo se hace del poder la élite gobernante condiciona cómo va a ejercerlo y por ende a mantenerlo.

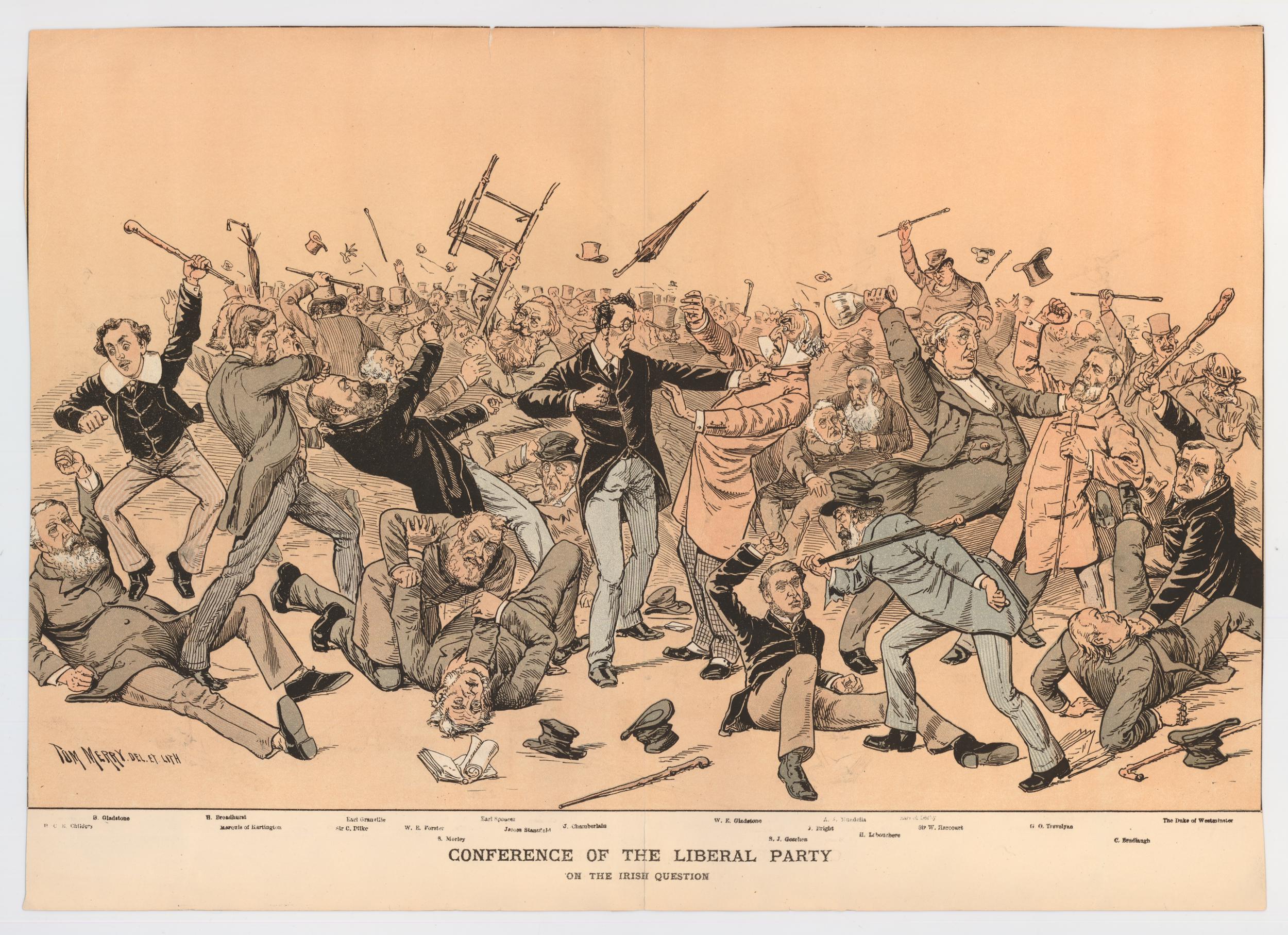

El problema con el consenso, y acaso sea imposible resolverlo, es que difícilmente borra diferencias sociales, dando por descontado que existen. En todo caso, las hace a un lado para conseguir un bien mayor. La hipótesis está en Hobbes: la libertad individual sin restricciones conduce a la disgregación, donde se impone el más fuerte. Pero, apunta Rousseau, es imposible que el más fuerte gobierne siempre. El problema se hace un poco más grande porque además el poder suele estar siempre en disputa. En toda la historia política (al menos Occidental), los monarcas más despóticos y los tiranos más aterradores tenían que acordar con otros grupos de poder, negociar territorio, espacios de violencia y, desde luego, el control de recursos.

Podemos concluir de todo aquello que los consensos se fundan en equilibrios precarios. Y, por lo mismo, es necesario reforzarlos constantemente. Si volvemos a Maquiavelo, entenderemos porqué, por ejemplo, los tiranos cada tanto mandaban cortar cabezas o cosas por el estilo. Y de manera más moderna y menos brutal, porqué la importancia de la democracia se refuerza en ceremonias cívicas. El poder, su ejercicio y legitimidad necesitan ser performativizados. O lo que es lo mismo, el orden social necesita reproducirse para seguir existiendo.

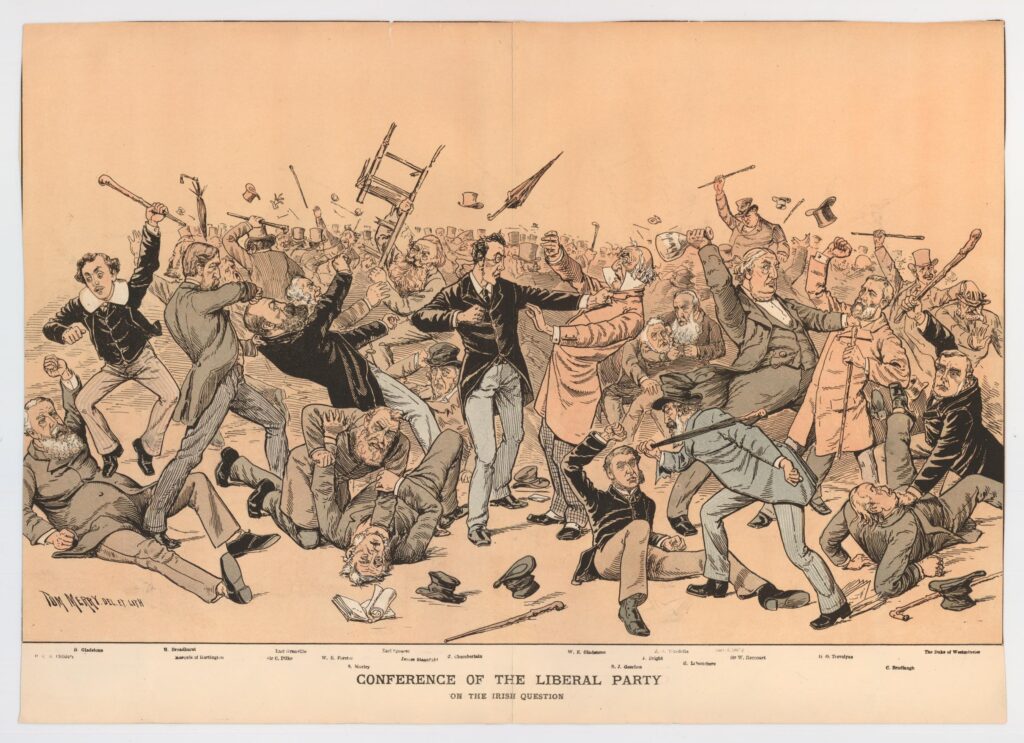

Sin embargo, y regreso al argumento central, como el poder no está en manos ni de una sola persona o grupo, los arreglos democráticos contemporáneos tienen varios problemas de origen. En conjunto, e iré desarrollando las ideas en las siguientes entregas, le podemos denominar como el consenso liberal.

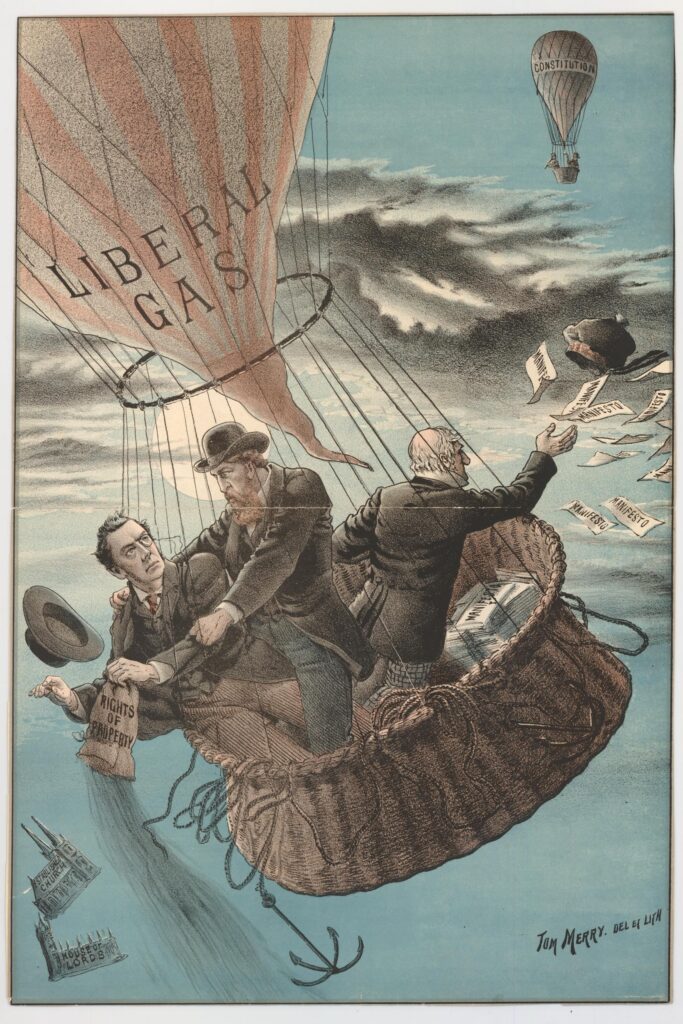

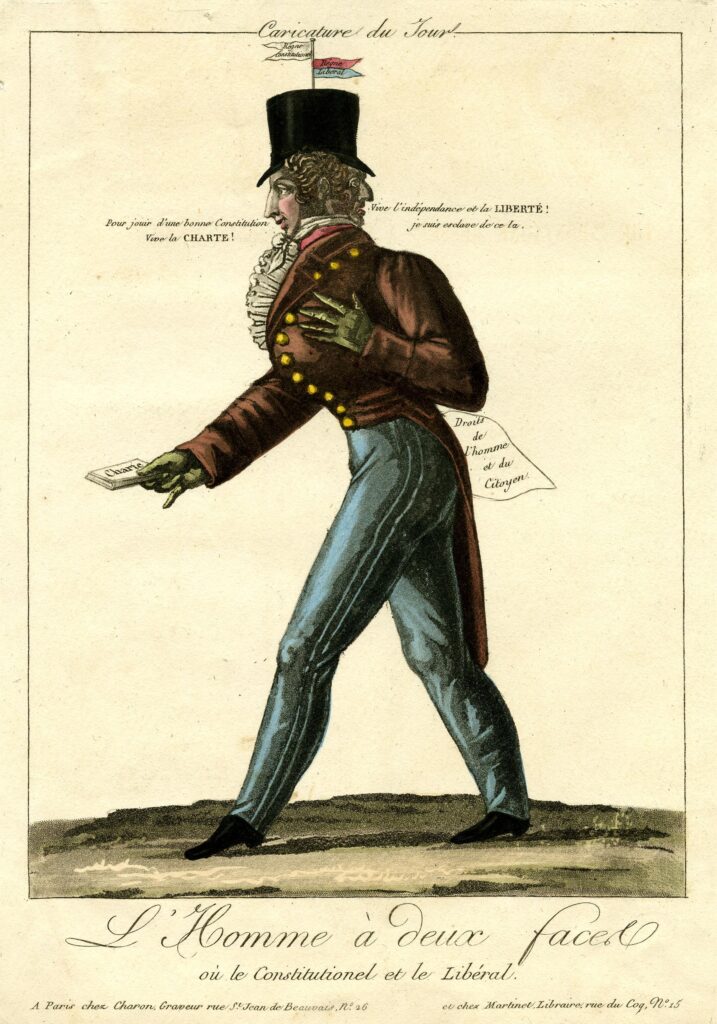

La tradición liberal tiene una trayectoria mucho menos lineal de lo que le gusta pensar a quienes se definen liberales sin más. El liberalismo clásico, es decir, el que reivindicó los derechos políticos oponibles al Estado, tiende a pensar a este si no como único ente poderoso, sí el más; por lo que el deber de la ciudadanía es arrebatárselo o expropiarlo. Es más o menos lo que Rousseau entiende por soberanía. Y sin duda había motivos para sostenerlo así, pensando en las revoluciones políticas del siglo XIX. Pero trasladado a la modernidad es un poco más problemático.

Aun así, todo nuestro arreglo democrático se basó en la idea de restarle fuerza a la presidencia de la República, encarnación de todos los males. Es un cuento viejo, pero sigue estando en la prensa, en debates y círculos académicos: en el México del siglo XX, durante el régimen autoritario electoral del PRI, nadie hacía nada dentro del Estado sin la anuencia del presidente. No era así ni podía serlo, pero sin duda fue útil presentarlo de esta manera. Incluso es probable que quienes lo decían realmente pensaban que teníamos una presidencia imperial. La idea va de la mano de otras porque ayudó a construir también una fantasía sobre Latinoamérica como utopía del atraso, tomando prestadas las palabras de Juan Villoro. Esa elaboración daba cabida a varias hipótesis ad hoc que al final servían para recalcar nuestra falta de europeísmo, lo cual no debería sorprender a nadie, basta tomar un globo terráqueo. Sarcasmo aparte, la fantasía latinoamericana se construyó en oposición al orden europeo, un poco de la mano de dicotomía civilización y barbarie. El orden civilizatorio, sus formas arquetípicas, instituciones, ideas, manifestaciones culturales y maneras de ser, son europeas.

Se trata de otra fantasía que cae dentro del paraguas del relato liberal. Aunque es particularmente problemática si nos detenemos a pensar en dónde y quiénes fueron los responsables de las peores catástrofes del siglo XX, o quienes siguen legitimando atrocidades como la que sucede en la Franja de Gaza. Sorprende, no obstante, que los cursos de ciencia política, derechos políticos y demás no reparen, al menos, en esos detalles, que no son curiosidades y se limiten a reproducir el gran relato de las libertades, como si hubieran llegado a todos lados por igual y como si los grandes pensadores, a los que hay que leer y he citado, no estuvieran al tanto de la debilidad empírica e histórica de sus esos sí muy sólidos argumentos. La debilidad empírica era obvia: la civilización no es para salvajes.

El asunto es que la falta de civilización latinoamericana hacía no sólo verosímil sino natural que existieran presidencias todo poderosas, gobiernos de hombres mucho más que de leyes, que, en todo caso, sólo servían para legitimar fechorías, y sólo si era necesario. Al relato nunca le faltaron todos los exotismos posibles y verosímiles. Visto desde otro ángulo, también cabía (porque en el relato todo cabe sabiéndolo acomodar) la posibilidad de que las clases ilustradas gobernantes supieran que lidiaban con pueblos ignorantes que no tenían la capacidad de gobernarse a sí mismos, por lo que la misión civilizatoria tenía que ser despiadada.

A pesar de todo, llegó el momento para la tercera ola democrática, que no fue otra cosa que adoptar un modelo de orden político, de muchos posibles, que además de sus cimientos morales (libertad y propiedad) tiene un par de misiones básicas: quitar poderes al presidente-emperador, fueran formales y sobre todo informales si los había (que dicho sea de paso siempre los hay); o sea, por encima, alrededor o independientemente de la ley. Por otro lado, tener instituciones electorales que garantizaran procesos legítimos.

Antes de continuar el argumento, que va para largo, concluyo con algo para evitar equívocos: los gobiernos latinoamericanos del siglo XX fueron abusivos, lo describió muy bien Roa Bastos en Yo el Supremo; el PRI fue brutal como lo fueron otros populismos; las dictaduras fueron despiadadas y la Revolución cubana cometió desde el inicio excesos imperdonables. Lo raro no está allí, sino en que el orden liberal tuvo y ha tenido sus propias barbaries, que raramente se discuten.

Alonso Vázquez Moyers. (@alonsomoyers) Doctor en investigación en Ciencias Sociales por FLACSO-México. Profesor de la Universidad Iberoamericana campus Ciudad de México.