Y mi dinero, ¿qué? Instrucciones para sobrevivir a la crisis financiera (México, Ediciones B, 2012), es un libro felizmente raro, distinto a los tratados de alta y abstracta economía, escritos, diría Borges, con pulimentada lógica. Distinto también, por cierto, a los sesudos análisis que aparecen en las publicaciones especializadas en asuntos de esta índole.

Lo primero que como lector ordinario se agradece, es precisamente eso: su rareza como ensayo que versa sobre un tema tan aparentemente árido como el de la economía. Esto es así, de entrada, por su narrativa: se trata de un texto legible, entretenido, que ofrece un tapiz tejido con una prosa que no es prosaica, que cruza diálogos entre la economía, la política, la psicología y, destacadamente, la historia y la literatura.

Como ocurre con los buenos ensayos, este no admite una sola clave de lectura. La básica, la elemental, la que brinca de inmediato, es, desde luego, la referida al título de la obra: ¿de dónde nos vino la crisis económica y financiera que padecimos desde los años ochenta del siglo pasado? ¿De dónde la desazón que se apoderó de nuestras vidas y aún persiste en más de una medida? Hubo, en dicha crisis, una vuelta al fundamento etimológico y antropológico de la economía: el retorno al oikos aristotélico, a la familia, a lo doméstico.

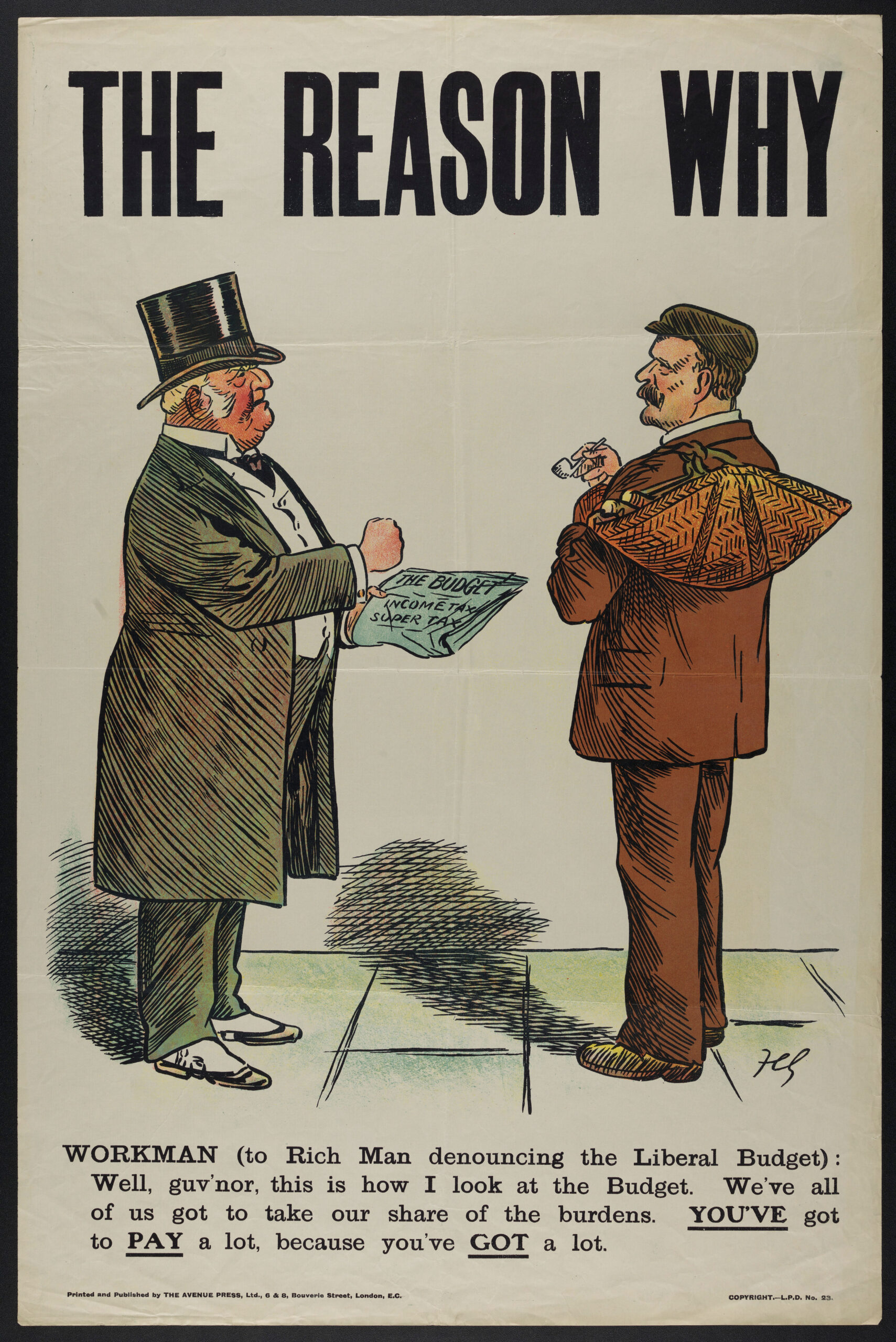

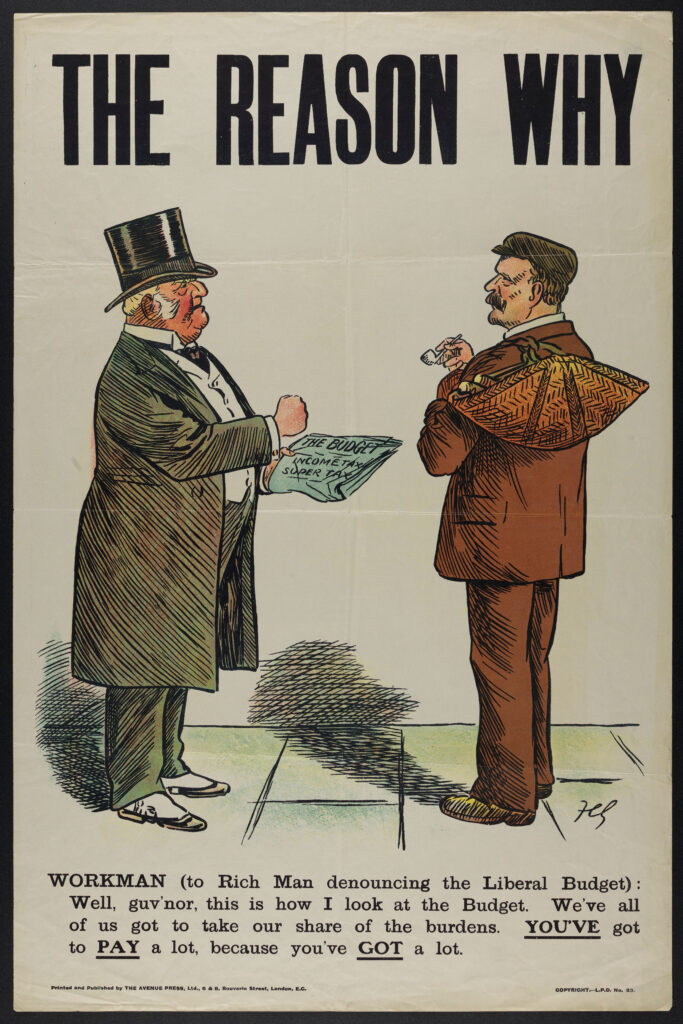

Las impersonales fuerzas del capitalismo han actuado con su característica e irracional racionalidad. Los expertos, los especialistas, los grandes capitalistas, los tomadores de decisiones en la política pública, siguieron a pie juntillas el librito de la economía liberal (y después neoliberal) y nos condenaron a todos a soportar una carga proveniente de los endeudamientos masivos de las economías de los principales países del mundo: los gobiernos se hicieron cargo de la deuda de los bancos, incapaces de cobrarla a los particulares debido a la lógica que impulsa a buscar lugares en los que los costos de producción se minimicen y las ganancias se maximicen. Clases medias empobrecidas en Estados Unidos y en Europa, mercados internos débiles por pérdida de capacidad adquisitiva y, por lo tanto, demanda a la baja. Endeudamiento de particulares, endeudamiento de instituciones financieras y del sector hipotecario, asunción de la deuda por parte del Estado.

¿Quién pagó, al final del día, la deuda? Aun cuando el gobierno salió en apariencia al quite, decía Édgar Amador Zamora en 2012, “La deuda no se ha pagado, sigue allí. Lo único que ha ocurrido es que ese problemita llamado ‘endeudarse-más-allá-de-su-capacidad-de-pago’ ha sido transferido de unas cuantas familias, a todas las familias; de unos bancos, a toda la gente; del sector privado al sector público; de los bancos al gobierno, que no es otra cosa que el representante fiduciario de todas las familias”(p.109).

Se acabó. La vieja narrativa liberal y neoliberal dio de sí. Partir de una concepción formalista de la economía, como quería aquel Polanyi, “universaliza, naturaliza y deshistoriza la actividad económica, hasta el punto de pretender que funciona de manera autónoma e incluso que es posible explicar todas las actividades sociales como modalidades o derivaciones suyas. Esta concepción formalista —como comenta Antonio Campillo— está en la base de la economía política liberal y se ha extendido también a otros muchos ámbitos de las ciencias sociales: la teoría de juegos, la teoría de la elección racional, las teorías políticas neocontractualistas, las teorías sociológicas funcionalistas y sistémicas, etcétera.”

De hecho, una de las consecuencias, aquí que sí históricas, de la recesión mundial de los años 2008-2009, fue el regreso al Estado. El problema ahora es cómo hacer que ese Estado, de nuevo propietario de empresas, bancos, inmuebles, etcétera, no profundice su déficit fiscal y, cosa difícil, destine recurso a la inversión productiva generadora de empleos, de infraestructura, de movimiento económico y cohesión social.

Las paradojas han sido muchas: los republicanos demandaron (y demandan) a los demócratas por las consecuencias de sus decisiones, acorralándolos en el debate público, acusándolos de provocar una crisis fiscal que fueron ellos mismos, los acusadores, los que propiciaron. El sacrosanto Consenso de Washington fue (y es) puesto en cuestión en los Estados Unidos, mientras que en México porfiamos en ser, durante aquel periodo, más papistas que el Papa.

Los países emergentes, sobre todo los llamados BRICs, entretanto, sustentaron su despegue en la producción y no en la especulación. China se convirtió, cada vez más, en la dueña de la manufactura global, la India de la mayor parte de la siderurgia y Brasil en el gran proveedor de materias primas, esto es, de commodities.

Mientras todo esto ocurría, México ¿qué historia tenía que contar? Tenía que contar, dice Édgar Amador Zamora, “la historia de una dependencia excesiva del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, del narcotráfico y la corrupción mezclados con violencia, incapacidad de llegar a acuerdos, con tan sólo un puñado de empresas globales y sin una estrategia de largo plazo. Y esa es una historia que a los mercados globales no les interesa, sobre todo cuando China, India y Brasil cuentan historias tan interesantes” (p. 173).

De aquí las propuestas que, entonces, planteaba Amador Zamora: tenemos que pensar desde el Estado selecciones estratégicas: 1) ¿qué sectores impulsar?, ¿qué empresas serán los buques insignia de nuestra estrategia?, ¿quiénes serán nuestros “campeones nacionales”?; 2) políticas industriales para adaptarnos a la tecnologías globales y crear nuevas tecnologías propias; 3) políticas fiscales, laborales y económicas que reduzcan la pobreza, pues “la pobreza —escribía nuestro autor— es un mal negocio para todos, empezando por los empresarios locales, incapaces de vender gran cosa a las empresas que vienen a hospedarse en México y cuyo mercado, entonces, son las masas de trabajadores de bajos ingresos”; y, 4) requerimos salir de los extremos ideológicos, tanto de izquierda como de derecha; en esta crisis, en México, insistía Édgar Amador, “el Estado debe invertir más, mucho más, incluso empujando el límite del déficit fiscal, con el fin de detonar el crecimiento económico que difícilmente vendrá de donde solía venir: el motor económico estadounidense.” En este último sentido, habría que invertir, en el caso de nuestro país, en infraestructura detonadora de desarrollo productivo, a partir de la suma de esfuerzos de los sectores público y privado.

Habrá ocasión de ocuparnos, en un momento distinto, de otra muy actual clave de lectura de este sugerente libro: la que tiene que ver con la historia y la cultura. Ahí está otra de las vetas de la esperanza para México. Si por algo Estados Unidos conservará su hegemonía como potencia mundial, será por eso. Sus mensajes son los mensajes del mundo, el mundo consume simbólicamente lo que las industrias culturales gringas producen, el inglés es la lengua franca del mundo. En buena medida, ahí reside el softpower de la hegemonía estadounidense.

En México tendríamos que pensar en esto. A sabiendas de que nuestro autor no pudo conocer ninguna de las reformas peñanietistas cuando escribió su ensayo, está claro que la referente a Telecomunicaciones, no mejoró las condiciones para alentar una producción cultural que, afincada en los cimientos profundos de nuestra historia y de nuestra riqueza simbólica patrimonial, adquiriera dimensiones verdaderamente industriales. Como lo comenta Amador Zamora, el español, como lengua, porta, comporta e importa un vehículo y una diversidad de contenidos ya reconocidos y reconocibles por una muy buena parte del mundo. Más de 599 millones de hispanoparlantes en el mundo (como lengua nativa o como segunda lengua), ese es el tamaño de este mercado, sin contar los consumidores norteamericanos y europeos que gustosamente compran la mercancía simbólica hispanoamericana.

Pero ya lo dije, habrá oportunidad de ocuparnos de estas otras aristas del libro con que nos regala a la educación del buen gusto, la literatura, la historia y el ensayo informado, Édgar Amador Zamora. Es tiempo de culminar. Y de culminar sin protocolos, afirmando, sin más, que esta es una lectura obligada aún en estos días. Y diría que sobre todo en estos días, toda vez que el viraje social dado por los nuevos gobiernos, tendrá que suponer el recorrido del arco completo de las transformaciones: de la política, la economía, y si, la cultura.

Ronaldo González Valdés. Culiacán, Sinaloa (1960). Sociólogo, historiador y ensayista. Sus últimos dos libros publicados son George Steiner: entrar en sentido (Prensas de la Universidad de Zaragoza, España, 2021) y Culiacán, culiacanes, culiacanazos (Ediciones del Lirio, México, 2023). La Universidad Pedagógica Nacional publicará próximamente su libro Tiempo y perspectiva: El Guacho Félix, misionero secular.