La conciencia histórica, antes que retrotraernos al pasado, nos mantiene anclados al presente. Nos enseña, como dice el multicitado Pierre Vilar, “a leer el periódico”. ¿Por qué es así? Porque lo que hoy sucede es el basamento del futuro. En el ahora, cuando se convierta en pasado del futuro, se buscarán las razones del presente de entonces.

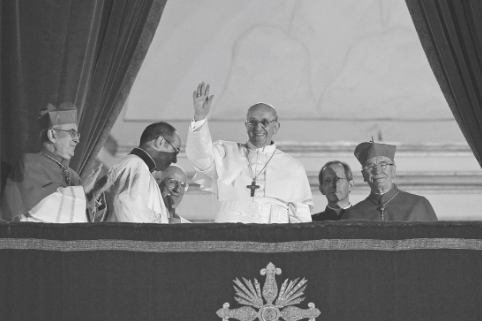

La muerte de Jorge Mario Bergoglio, el papa Francisco —hombre, por lo demás, con un gran sentido del pasado—, erizó mi sensibilidad histórica; me puso, como Vilar, a leer mejor el periódico. No faltaron opciones: el mundo puso su mirada sobre el Vaticano ahora que la silla de Pedro está vacante. Más allá de reportajes de gran manufactura, de los artículos publicados aquí mismo en Revista Presente, o en los cientos y miles de TikToks que se me mostraban antes de ir a la cama, lo que mantuvo mi atención en estos últimos días fue Esperanza. La autobiografía (Plaza Janés, 2025): las primeras memorias escritas por un Papa que se han publicado en la historia.

Aun cuando esta autobiografía fue escrita a dos manos —el Papa contó con la excelente pluma de Carlo Musso, con quien colaboró en más de una ocasión—, es la boca del Sumo Pontífice la que nos habla. A quienes hayan seguido el camino del primer Papa latinoamericano en estos años les resultarán altamente familiares las palabras escritas en esta obra histórica —histórica tanto por ser la primera de esta naturaleza, como por la construcción narrativa del libro—.

Esperanza puede leerse en dos claves, no mutuamente excluyentes: el camino de Jorge Mario Bergoglio para convertirse en el papa Francisco, y como una exposición de lo que motivó sus acciones en la silla pontificia (y en su carrera dentro de la Iglesia). Decía que el Papa contaba con una gran sensibilidad histórica, y esto se deja ver a lo largo de la obra. Su historia de vida es el producto de situaciones históricas concretas que posibilitaron la existencia de su pontificado: desde la emigración de sus abuelos de la campiña piamontesa hacia la Merica (“llevaban consigo miseria, tragedias, heridas de su condición, pero también fuerza, valentía, perseverancia, fe”), pasando por la experiencia de la dictadura argentina, hasta su elección en el cónclave.

* * *

La condición de migrantes de sus antepasados convirtió al papa Francisco en un adalid de los desplazados. Su primer viaje fuera del Vaticano fue, justamente, a la isla de Lampedusa en el Mediterráneo, un mar que se ha convertido en un cementerio para los desplazados de Oriente. “La mayor fábrica de emigrantes es la guerra”, dice. Ante lo que llama la “globalización de la indiferencia”, pone el dedo en la llaga: la guerra y la emigración son fenómenos umbilicales, no se puede atender a uno e ignorar el otro: “¿Qué deja una guerra? Su macabra contabilidad, ante todo”.

Frente a la crisis migratoria en Europa, que ha llevado a la derecha a ganar adeptos y votos, el Papa fue contundente: “La migración es dos veces un derecho: el derecho a encontrar en el propio país las condiciones para llevar una existencia digna y el derecho a desplazarse cuando esas condiciones mínimas no existen”. Y, cuando la conciencia histórica se hace presente, el Papa hace notar que el mar Mediterráneo ha sido, desde hace milenios, un cuerpo de agua que ha conectado a las culturas y a las personas. Hoy, sin embargo, es un cementerio. El mare nostrum¸ apunta, es hoy un mare mortuum.

* * *

“La santidad es revolucionaria”, escribe el Papa. En su juventud, su amiga Esther (que sería asesinada por la dictadura argentina) le llevaba el periódico comunista Nuestra Palabra: “Lo leía y lo discutía con ella”. Intrigado por las reformas sociales del peronismo, defendió su postura frente a su propia familia (“la primera formulación de la doctrina peronista tiene un nexo con la doctrina social de la Iglesia”). Sus amistades, sus lecturas y sus acciones lo pusieron más de una vez en peligro, como cuando resguardó la biblioteca de su amiga Esther: “eran textos de sociología, muchos marxistas”. En esas lides conoció, además, a Léonie Duquet, monja francesa de las Misiones Extranjeras de Notre-Dame (también desaparecida por la dictadura). Una sobrina de Léonie es sor Geneviève, quien se volvió viral recientemente por ser la “mejor amiga del Papa”. En palabras del propio Francisco: “vive desde hace más de cincuenta años en una caravana en el parque de atracciones de Roma, donde la he visitado un par de veces siendo ya papa”.

También da cuenta del tema de los sacerdotes jesuitas Orlando y Franz Jalics, secuestrados por el gobierno de Videla. La dictadura la vivió y la sufrió, pero también puso en acción el papel social de la Iglesia: “Fueron años terribles, y, para mí, también de enorme tensión: transportar gente a escondidas a través de los puestos de control de la zona de Campo de Mayo, tener en mis manos sus vidas y la responsabilidad de nuestra salvación, y preparar la fuga de un joven que me confió un sacerdote uruguayo, porque en su país corría peligro”.

No deja de lado, como no lo hizo su pontificado, los temas que han golpeado a la Iglesia en los últimos años: la corrupción, el elitismo y, especialmente, el abuso sexual contra menores. “Con vergüenza y arrepentimiento, la Iglesia tiene que pedir perdón por el terrible daño que esas personas consagradas han cometido […] no se puede tolerar ningún silencio ni ninguna ocultación en este tema, ni fuera de la Iglesia ni mucho menos en su seno”. Su mensaje fue claro desde el principio, y no rehuyó su discusión, como cuando charló en un documental producido por Disney (Amén. Francisco responde, 2023) con un joven víctima de abuso sexual.

* * *

Cuando me enteré la muerte del Papa (no por los medios, sino por un mensaje de mi querida amiga Valeria) anoté en mi lista de reproducción de Prime Video la película Cónclave (2024), nominada a los Oscar en la última edición. Un thriller político en la sede de la Iglesia que no debería ser tomada como una clase de elecciones pontificias. Nos deja ver, sin embargo, los cabildeos previos a la votación para el obispado de Roma. Debo decir que fue precisamente ese momento del libro el que más estaba esperando: la elección del cardenal Bergoglio para convertirse en el papa Francisco.

“No me esperaba nada semejante”, dice Bergoglio. Quienes vieron Cónclave sin duda recordarán la escena donde uno de los personajes dice al protagonista (el cardenal Lawrence) que todos los cardenales, desde que son nombrados como tales, ya se han imaginado qué harían y, sobre todo, qué nombre elegirían. Cuando Bergoglio consiguió los votos necesarios, un cardenal le pidió no olvidarse de los pobres: “Su frase me marcó, la sentí en las carnes. Allí fue donde surgió el nombre de Francisco”.

No son sus palabras las que me convencieron de que el cardenal Bergoglio no pensaba que sería Papa, sino sus acciones: había dejado todo en Buenos Aires, hasta “los libros que había empezado a leer”, algo que no haría ningún lector, especialmente uno tan avezado como el cardenal Bergoglio (en sus memorias, son constantes las referencias a grandes escritores de la literatura universal: Brecth, Verlaine, Hölderlin, Galeano, Proust, De Amicis, Dante, Borges, Baudelaire, Péguy, Tólstoi, Dostoievski, Szymborska, Chéjov, Pessoa, entre muchos otros más; esto sin contar a filósofos como Aristóteles, Kant, Heidegger, y algunos que se quedan en el tintero).

* * *

El Papa Francisco dejó marcado el camino a seguir tras su muerte: “Cuando fallezca, no me enterrarán en San Pedro, sino en Santa María la Mayor: el Vaticano es la casa de mi último servicio, no la de la eternidad”. Su sentido histórico lo hizo ubicarse, saber que era uno más una larga lista de líderes de la institución más antigua del mundo. Entendió que su pontificado estuvo marcado por los tiempos modernos: desde ser el primer Papa del llamado “Sur global”, pasando por el reto de la pérdida de fieles, la inteligencia artificial, hasta la relación del Vaticano con otras religiones y, especialmente, la pandemia del COVID: “La pandemia nos hizo palpar nuestra fragilidad personal y social y, al mismo tiempo, nos demostró una vez más que, bajo las tormentas de la historia, todos vamos en el mismo barco”.

La palabra “historia” es mencionada casi cien veces a lo largo del libro. El Papa, volviendo a Vilar, sabía leer el periódico. Entendió su sitio como un líder mundial, y trató de actuar en consecuencia. Ante la inmensidad del devenir humano se sabía, empero, solo uno más. “La Iglesia seguirá adelante y, en su historia, no soy sino un paso”. Y sus memorias, publicadas apenas hace unos meses, pueden leerse también como la despedida a sus fieles y al mundo. Así lo sentí yo cuando, teniendo de fondo la transmisión en vivo de su funeral, leí estas últimas líneas: “El viento del Espíritu no ha cesado de soplar. Que tengáis buen viaje, hermanos y hermanas”.

Ricardo Arredondo Yucupicio. Los Mochis, Sinaloa (1997). Historiador. Ha publicado en nexos, Revista de la Universidad Autónoma de Sinaloa y es colaborador de Revista Presente