En días previos, las redes sociales se llenaron de perfiles, paisajes y mascotas al estilo Ghibli. Este acto de transmutación, que fue una tendencia inocua para la mayoría, derivó en un debate crítico en contra de la creación de este tipo de imágenes. Y es que la recreación de la realidad a partir del estilo del estudio Ghibli proviene del uso de inteligencia artificial (Chat GPT, para ser precisos) al recrear contenido artístico e imitar las características de diseños al estilo de estudios de animación, de dibujos o de marionetas.

La discusión partió de un cuestionamiento ético dirigido a los usuarios de tecnologías basadas en inteligencia artificial. Desde la perspectiva de sus críticos, estas herramientas expolian el trabajo de artistas al imitar no sólo sus estilos, sino también al masificar y devaluar el valor de su labor. En otras palabras, transforman lo inmanente en algo desechable. A ello se suma una preocupación adicional: el uso de datos biométricos empleados por estas plataformas para entrenar algoritmos, al convertir las imágenes de las personas en animaciones.

Al mismo tiempo, en una dimensión que no se excluye lo anterior, surgió otra narrativa que busca imputar responsabilidad a los usuarios por lo que se refiere a los recursos naturales que se emplean para crear este tipo de animaciones. De acuerdo con la UNAM, una consulta promedio de 20 a 50 preguntas a ChatGPT, consume el equivalente a 500 mililitros de agua. Esto derivado del sobrecalentamiento de los centros de datos que se usan para mantener en operación estos sistemas informáticos.

Como se puede ver, el uso de la inteligencia artificial se centra en diversas líneas de discusión que van desde la propiedad intelectual, la privacidad y el uso de recursos naturales. No obstante, haciendo un descargo del posible ludismo que se encuadra en esta discusión, habría que partir de una línea revisionista a la crítica misma que pretende inculpar directamente a las personas usuarias al utilizar estas tecnologías; específicamente, por lo que hace a la privacidad.

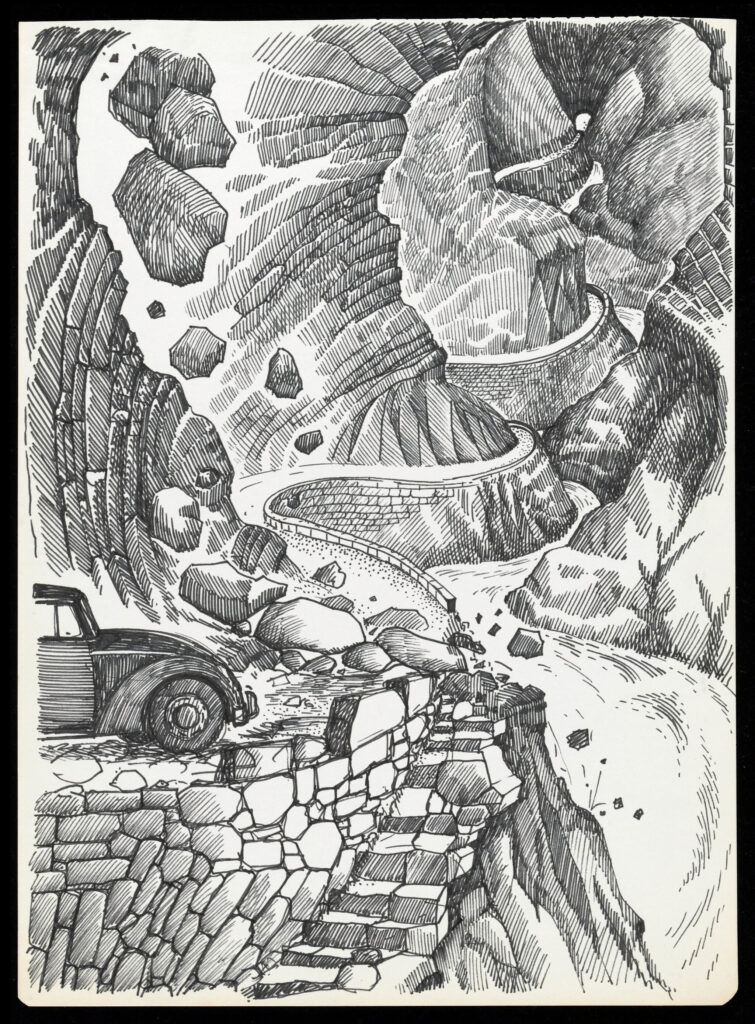

El contexto actual muestra un panorama donde los gigantes tecnológicos han creado grandes campos de influencia, que han ampliado por medio del dominio de sectores en el ámbito de software y el hardware en los cuales los usuarios asisten en calidad de invitados sin mayor derecho o influencia que el poder interactuar con los medios de un sector reducido de empresas que ofrecen estos servicios.

Así, estos oligopolios tecnológicos en la fase actual del capitalismo, al que Yanis Varoufakis ha llamado tecnofeudalismo y Mariana Mazzucato rentas algorítmicas, presentan patrones donde se aprecia, en efecto, una metáfora con paralelismo hacia ese modelo de producción: en el que los terratenientes explotan a los siervos; es decir, estas plataformas se benefician de nuestros datos que les son proporcionados, pues ellos detentan los medios para generar estos productos a partir del insumo de nuestros datos personales.

Estas plataformas que controlan como grandes barones las plataformas, ofrecen productos atractivos a sus usuarios al alcance de un clic o de un comando descriptivo en nuestros ordenadores. Ofrecen la posibilidad de reinventarse como personajes de animación, caricaturas o redecorar nuestros espacios gracias a la inteligencia artificial. Es por ello, que el alcance de estas tecnologías no sólo influye en la representación de las imágenes que constituyen nuestra realidad, sino que pronto podrían – si no es que ya lo hacen– influir directamente en la dimensión material; por ejemplo, por medio del dictado de sentencias judiciales, a través de su orientación en casos clínicos o bien, el perfilamiento de conductas o patrones de consumos para influir en las compras de los usuarios.

Con todo, culpar a los usuarios sobre la manera en la que hacen uso de las tecnologías no pareciera ser enfoque correcto; es un tanto como responsabilizar directamente a los automovilistas por su uso del carro, o el uso de las computadoras para efectuar cálculos sobre aquellos que pueden realizarse por medio de la aritmética básica. Por el contrario, son las plataformas quienes controlan los medios y el procesamiento de la información que sus algoritmos obtienen, ya sea porque los usuarios entregan su información o por el contrario, en razón de las búsquedas que efectúan del contenido albergado en el internet.

Por ende, si bien es loable el concientizar a las personas usuarias en aras de que hagan un uso responsable de estas tecnologías, lo cierto es que desde el enfoque de la dimensión colectiva pueden detonarse cambios, entre ellos: i) que presionen a las plataformas a que informen de manera sencilla y clara a las personas sobre el uso de sus datos, ii) eliminen su información en cuanto se concluya la finalidad para el cual los usuarios accedieron a sus servicios, iii) generen plataformas que estén basadas en la premisa de privacidad por defecto; iv) especifiquen el consentimiento para objetivos distintos a aquellos que refieran al consentimiento tácito de sus productos y por lo demás; y v) que adopten obligaciones para no usar la información para efectos directos e indirectos que discriminen a sus usuarios.

Estos objetivos mencionados no son innovadores, sino que provienen de una corriente emanada de la Unión Europea, en donde se han impulsado esfuerzos para crear entornos menos hostiles hacia los usuarios, tan es así que el 16 de abril de 2023 fue creado el Centro Europeo para la Transparencia Algorítmica que, como su propio nombre lo indica, pretende crear ecosistemas digitales óptimos para la seguridad de la información de las personas usuarias.

Ahora bien, al centrar la discusión en México hay que anotar que estamos en un entorno adverso para la privacidad, lo cual pasa desde la extinción del organismo autónomo que garantizaba la protección de datos personales – tanto para el sector público y privado– al tiempo que se ha impulsado legislación que en aras de la presunta seguridad nacional y seguridad pública concentra cada vez más ámbitos de información personal de la ciudadanía.

En ese contexto, la inteligencia artificial será usada de forma intensiva en el futuro inmediato para los sectores públicos y privado. Satanizar el uso de estas tecnologías no hace más que excluir a las personas de recursos que pueden facilitar el desarrollo de sus actividades e incluso con fines recreativos. En contraposición, los terratenientes tecnológicos no podrán ser contenidos a través de esfuerzos individuales –y me atrevería a afirmar que ni siquiera desde el plano nacional- sino por medio de alianzas entre actores y países que usen esta tecnología con un enfoque de privacidad de diseño y, por lo demás, acote la forma en la que trata y elimina la información personal de sus usuarios.

En suma, el nuevo Leviatán tecnológico se integra de insumos que provienen desde la contemplación de la vida misma. Imita, reconstruye y reinventa los elementos que le son ofrecidos para su desarrollo; no obstante, dependerá de los usuarios – en este caso sí les aplica este supuesto- el requerir a sus autoridades el que impongan mecanismos de regulación y escrutinio para convertir en un monstruo empático a este recurso sobre su potencial de devenir en Behemoth.

Gabriel Espinoza Ibarra (@g_espinozai) es especialista en transparencia y protección de datos personales.