- Este cuento fue publicado por primera vez en la antología Feliz N@vidad (2019) como parte del proyecto Contamos la Navidad, iniciativa cultural y de fomento a la lectura sin ánimo de lucro que lleva trece ediciones convirtiendo la literatura en algo imprescindible en esta temporada de fiestas. Este proyecto —considerado por especialistas como el mayor proyecto de literatura navideña de España— es posible gracias a la colaboración altruista de escritores e ilustradores (cerca de 500 a lo largo de los años), así como a los patrocinadores que cada año sufragan la edición de miles de ejemplares que se convierten en un regalo perfecto para esta ocasión[1].

Mi nombre es Pablo Iglesias y, a pesar de las apariencias, soy un muñeco de nieve.

En puridad, cabría apuntar que resulta un tanto inverosímil que un muñeco de nieve se llame igual que el insigne fundador del Partido Socialista Obrero Español, antaño marxista, hoy socialdemócrata, o que el mismísimo secretario general de Podemos, a la sazón amantísimo progenitor de una prole numerosa, pero han de saber ustedes que las casualidades existen, y que en este país bufo y singular llamado España resulta que, por lo que a mí me alcanza, se ha constatado hasta la fecha la existencia real de tres varones homónimos que, por méritos propios, conforman una perspicua y santísima Trinidad; uno, el padre del Socialismo, que en paz descanse; dos, el hijo más avezado del 15-M; y tres, un palomo, pero genuino, muñeco de nieve.

Dicho lo anterior, quisiera aclarar que nada tengo que ver yo con estos dos adalides del Comunismo y que mi historia, por más de compartir tan distinguido nombre, en nada se parece a la de estos izquierdistas y meritocrantes. Esmás, como comprobarán a continuación aquellos lectores que tengan a bien acompañarme en este relato, mi vida ejemplar ha transcurrido siempre, y hasta el día de hoy, por muy distintos y singulares derroteros.

Nací, como es lógico y natural, una fría y desangelada mañana del año 36. Si fuera Borges, acotaría un poco más esta fecha, sugiriendo para mi nacimiento una intención cabalística, o haciendo hincapié en el hecho sospechoso de nacer un 25 de diciembre, pero, por lo que se deduce de mi estilo, barroco y peculiar, pertenezco por puro linaje sentimental al clan quijotesco, por lo que, sin más, envolveré mi onomástica con el lazo rojo del misterio, centrándome, por el momento, en mi dudosa filiación.

Y digo dudosa, porque, en realidad, no sé quiénes fueron mis verdaderos padres. Mi madre, o a la que tuve como tal, fue una joven infeliz que vio partir a su novio ebanista en pos de unos ideales que certificaron su muerte en la batalla del Ebro, y que una aciaga mañana invernal salió de su casa para darme vida a los pies de un olivo helado. Con sus níveas y virginales manos mirobrigenses, mi sufrida hacedora me creó, a imagen y semejanza de su vástago nonato. Después, y a pesar del hambre generalizado, dotó a mi rostro de una despampanante nariz-zanahoria y de dos botones de desigual color, que a la postre me otorgaron un aire a Alejandro Magno, cuya heterocromía es, sin duda, conocida por todos. Por último, y a modo de homenaje a la memoria de mi padre, cubrió mi cabeza albina con una chistera paupérrima y una bufanda de felpa roja más roída que su cartilla de racionamiento.

Por todo ello, hay quienes conjeturan que fue la mía una infancia miserable. Y supongo que llegados a este punto crucial de mi historia, uno tendría que tirar de manual y sacarse de la chistera (paupérrima, recuerdo) un par de anécdotas desdichadas, a la par que jocosas, que con toda probabilidad me granjearían el favor del público lector. Sin embargo, he de reconocer que no soy Charles Dickens y que me faltan recursos literarios para acometer tal atrevimiento, así que, como de seguro habrán de notar futuros críticos sesudos de este texto, me limitaré a recordar aquellos primeros años de mi subsistencia con un guiño a la nostalgia y un velado homenaje a mi infancia.

Luego, como en toda novela que se precie, habría de llegar a mi vida el esperado capítulo del amor, aunque, en este extremo, consentiré en que el mío fue, más que nada, un amor cortés y no correspondido. Por entonces, ya Hans Christian Andersen había revelado al mundo (en un cuento hoy tristemente olvidado) el desafortunado affaire en el que se vio envuelto uno de mis antepasados más ilustres con una bella, pero inmisericorde, estufa de leña. Sin embargo, mi desventurado amor superó con creces al suyo y, a modo de postrera confesión, diré que a punto estuvo de costarme la vida. Desde los quince años hasta recién estrenada la treintena estuve enamorado de una enigmática y sensual chimenea, que custodiaba sus cenizas en un palacete inmemorial colindante y a la que siempre admiraba, cual vulgar voyeur, a través de los sucios cristales de un gigantesco ventanuco. En los largos e inhóspitos inviernos de Ciudad Rodrigo, mi adorada Chimenea del Toboso ardía sin descanso y con tanta sensualidad, que hacía que mi corazón fogoso se derritiera en la distancia.

Que tal era mi amor, tal mi afecto desmedido, que una noche –de funestas consecuencias para mis aspiraciones literarias– di en perder el control de mis sentidos y, aprovechando que una chispa de mi beldad pasaba a mi lado, osé tocarla con mi brazo diestro, el cual –de roída madera– se consumió en el acto. ¡Ay de aquellos que aún creen en el amor! ¡Ay infelices! ¡Cuán insensatos y necios me parecen hoy! Si por mor de una inocente caricia, me vi yo más mutilado y manco que mi admirado Miguel de Cervantes.

Aunque, eso sí, mi amputación caprichosa no fue ni de lejos lo peor que hubo de sucederme en vida, pues, al cumplir los treinta y tres, vino a acontecerme el más ingrato y definitivo de los percances. En la Nochebuena del 69, en el año en el que la Academia Sueca honraba con el Premio Nobel a mi amigo irlandés Samuel Beckett, un pilluelo de poco más de diez primaveras pensó para su jolgorio que había llegado mi hora y, con la precisión propia de una bomba de relojería, tuvo a bien colocar en mi costado derecho un sucio y homicida petardo de la marca «Longinus». Al cabo de unos segundos, que a mí –por mi peculiar naturaleza extática– me parecieron una eternidad, el susodicho cohete de marras hizo explosión puntual y un servidor de ustedes saltó por los aires en mil pedazos, llenando de gracia y regocijo los impertérritos rostros de doce inocentes párvulos que, en ese preciso instante, y como fuera menester en mi tierra, entonaban atinadamente las notas finales del siempre triste y solemne Adeste fidelis.

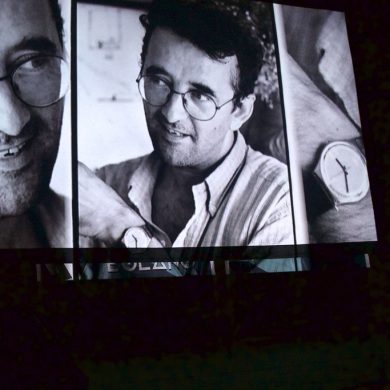

Gracias a Dios, que en su infinita sapiencia nunca yerra, al tercer día de mi atentado resucité y, como en una elipsis más propia de un culebrón que de un cuento navideño, tomé posesión del cuerpo y de la mente del escritor más excéntrico de todos los que hoy se atreven a escribir en España: don Fernando Arrabal Terán. Quizás, y a las pruebas me remito, me hubiera ido mejor suplantando el cuerpo orondo y voluminoso de Juan Manuel de Prada, o el siempre punzante y espigado cuerpo de Arturo Pérez Reverte, pero, cosas del azar, en Navidad todo puede pasar, y por arte de birlibirloque, he acabado mis días y mis noches dirigiendo los designios del más famoso dramaturgo melillense, el cual, por esta vez, y sin que sirva de precedente, me ha prestado su lustrosa e hilarante prosa para que, en menos de ocho mil caracteres, le cuente a mis pacientes lectores la insólita y rocambolesca historia de un muñeco de nieve llamado Pablo Iglesias.

[1] Para más información sobre el proyecto: https://contamoslanavidad.wordpress.com/