Las recientes elecciones en Venezuela atrajeron la atención política en la región durante los últimos meses. Las movilizaciones previas –en redes y plazas públicas– de la diáspora venezolana y el ánimo de cambio al interior del país sudamericano crearon la percepción de una posibilidad real de alternancia en el gobierno. No obstante, según los resultados oficiales del Consejo Nacional Electoral (CNE) venezolano, el oficialismo triunfó nuevamente.

En medio de un proceso opaco, con trabas administrativas para el registro de votantes y fuertes represiones a la movilización popular doméstica, la victoria –por tercera ocasión– de Nicolás Maduro se ha puesto en duda por buena parte de la opinión pública internacional. El oficialismo alega intentos de hackeo y asegura que hay una intentona de golpe de Estado, mientras que la oposición clama una victoria contundente que el gobierno no quiere reconocer. Esas son las dos versiones que cada bando considera como explicaciones a la opacidad.

El principal motivo que genera dudas del proceso electoral es la nula publicación de las actas electorales. Esta es una preocupación inmediata y compartida por algunxs líderes de izquierda continental, por ejemplo Cristina Fernández pidió este sábado que “por el propio legado de Chávez, que se publiquen las actas”. Al momento en que escribo estas líneas no se ha publicado una sola acta en la página del CNE y sólo tenemos las presentadas por la oposición en Resultados con Venezuela, mismas que no han sido refutadas empíricamente por la autoridad electoral. A diferencia de procesos electorales recientes en la región (como las elecciones brasileñas, mexicanas, argentinas, guatemaltecas, entre otras) donde los datos se han podido verificar pronto y en algunos casos en vivo, aquí no existen.

Debido a la falta de transparencia algunos países han desconocido los resultados, mientras que otros han felicitado a Maduro desde el primer momento. Si bien es cierto que no hay resultados verificables ni para Nicolás Maduro o Edmundo González, hay algunos países que ven con suspicacia el proceso y exigen transparencia. A este grupo pertenecen países con gobiernos latinoamericanos considerados de izquierda. El primero en levantar la voz fue el presidente de Chile, Gabriel Boric; después se pronunciaron, unos menos críticos que otros, los gobiernos Colombia, Brasil, Guatemala y México Las demandas por mayor transparencia –o el desconocimiento de los resultados con base en la opacidad– resultó en la expulsión de siete misiones diplomáticas, entre las cuales se encuentra la chilena.

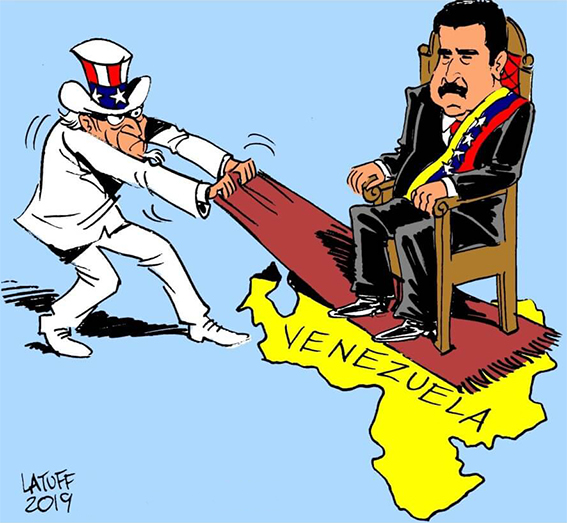

En este contexto tan turbulento, las izquierdas latinoamericanas se dividen otra vez. Los resultados oficiales –e inverificables– han polarizado a un espectro político que suele existir más como eufemismo que como realidad. Veo con preocupación la defensa a ultranza del régimen de Maduro por parte de algunos sectores de la izquierda mexicana. Algunos de los argumentos ya los conocemos: la defensa de la soberanía, el antiimperialismo, el regionalismo, el nacionalismo, el combate a la derecha, la defensa del socialismo y, aunque parezca paradójico, la defensa de la democracia. Los disfemismos tampoco han faltado. Maduro constantemente ha descalificado algunos sectores de la izquierda crítica –incluso a la disidencia chavista– como serviles a la “derecha internacional”, aliados del fascismo, entreguistas, entre otros adjetivos con más carga moral que probatoria.

De la misma manera, algunos sectores de la izquierda mexicana han calificado a la crítica de traición, de entreguista o de “progre”. Creo que ha faltado un debate crítico desde este espectro político en torno a la situación de Venezuela, por eso mi propósito en estas líneas es cuestionar de forma crítica el gobierno de Maduro y el proceso electoral reciente: por supuesto, desde una visión de izquierda democrática.

Si bien existen corrientes de izquierda que rechazan los ideales de la democracia liberal como la entendemos hoy en día –ideales con los que soy crítico–, por ser poco incluyentes para los sectores más desventajados de la sociedad, es verdad que el gobierno de Maduro no ha seguido una directriz democrática de ningún tipo o corriente. Es cierto que el movimiento chavista es popular, ese siempre ha sido su fuerte; no obstante, ha dejado de lado un espacio natural para la disidencia en una sociedad democrática. Los medios para lograrlo han sido la instrumentalización parcial (y centralizada) de las instituciones civiles –como el Tribunal Supremo en 2017 o el Consejo Nacional Electoral, por poner algunos ejemplos– y los medios coactivos del estado (la guardia bolivariana y el ejército principalmente); además, la presidencia de Maduro se ha caracterizado por el excesivo ejercicio del decreto.

Este alejamiento de quienes piensan diferente no se ha dado en beneficio popular (pues ha suprimido cualquier tipo de oposición crítica, de izquierda o derecha, estudiantes o trabajadores), sino que ha agrupado a distintos sectores sociales –como los políticos leales, empresarios y militares– que se han alimentado del régimen a pesar de las fallas. Venezuela se encuentra bajo un régimen bonapartista[1] –quien dude de ello no ha prestado atención o no ha querido hacerlo– algo que no puede considerarse democrático, más allá de una suerte de autoritarismo electoral (pues no ha perdido su característica validación cuasi plebiscitaria). Bajo estas premisas, llama la atención que la izquierda mexicana simpatice con un gobierno que actúa de forma represiva, autoritaria y de medias tintas, dado que históricamente fue reprimida de forma violenta –como lo ha hecho el gobierno de Maduro– por el aparato estatal mexicano durante el siglo XX.

La ola de protestas de 2014 en Venezuela, que se originó en manifestaciones estudiantiles contra la inseguridad –la más importante en respuesta al intento de violación a una estudiante en Tachira, que fue violentamente reprimida– a lo que se sumaron la creciente crisis económica y la inconformidad con las elecciones de 2013, dejó un saldo de violencia (entre muertos, torturados y desaparecidos) y represión (más allá de la coacción a los manifestantes, estuvieron las detenciones arbitrarias a opositores para inhabilitarlos, la más conocida fue la de Leopoldo López) que recuerda algunos de los peores vicios del autoritarismo del siglo XX. Estas acciones fueron criticadas por algunas figuras de izquierda relevantes para el momento, como Dilma Roussef y Michel Bachelet. El descontento popular se manifestó nuevamente en las elecciones de 2015, donde Maduro perdió el Congreso de forma contundente. A pesar de ello, el cooptado Tribunal Supremo asumió las funciones legislativas de forma irregular –e incluso amenazó a algunos miembros del Congreso con retirarles la inmunidad judicial– lo que desencadenó una nueva ola de protestas en 2017 con un saldo rojo de alrededor de 163 personas. Estas experiencias represivas no deberían parecer ajenas a la izquierda mexicana, el siglo xx estuvo plagado de ellas, pero sin ir tan lejos basta recordar a San Salvador Atenco y la defensa de la tierra contra el mega proyecto aeroportuario impuesto desde arriba.

La experiencia como oposición al PRI y el crucial papel que jugó la izquierda mexicana en la apertura democrática parecen quedar en segundo plano, pues se sienten más retumbantes las condenas al estilo de la guerra fría que la denuncia a las graves violaciones a los derechos humanos en Venezuela –muchas veces en casos de represión popular–. Más aún, resuena que un sector del lopezobradorismo no exige mayor transparencia en las elecciones, que aclaman los resultados del proceso sin que se hayan transparentado las actas en las 48 hrs posteriores a la elección –como de hecho indica la ley orgánica de procesos electorales– ni que se hayan dado las condiciones de imparcialidad adecuadas en una competencia democrática.

La experiencia del 2006 marcó históricamente al lopezobradorismo, muchxs compartimos la idea de la transparencia de las boletas, el conteo de voto por voto; sin embargo, hay quienes no reconocen la problemática en los comicios en el país suramericano. Si exigimos y denunciamos la falta de transparencia en el conteo de votos en 2006, ¿por qué no nos parece problemático que Maduro –con un organismo electoral que es parte del gobierno, sin ningún tipo de autonomía– actúe con tanta opacidad? Colombia, México y Brasil –representados por jefes de estado indudablemente de izquierda: Petro, López Obrador y Lula– han pedido transparencia y la presentación oficial de las actas, al igual que el Secretario General de las Naciones Unidas –Antonio Guterres, quien fue Secretario General del Partido Socialista portugués y también primer ministro de Portugal entre 1995 y 2002–. La izquierda democrática internacional no ha permanecido inerte. Incluso Gabriel Boric ha dado un paso más allá y ha mencionado que en Chile no reconocerán un resultado sin transparencia.

La cooptación de instituciones políticas no se ha plasmado de forma única en Venezuela. Guatemala –un país históricamente lastimado por la injerencia, las dictaduras, los militares y manchado con un genocidio– ha sufrido problemáticas similares desde su transición a la democracia, la desconfianza también ha sido parte de dichas problemáticas. Apenas hace un año, en un proceso electoral difícil en el que se inhabilitó opositores, se les exilió e incluso se les buscó encarcelar, el gobierno guatemalteco publicó los resultados electorales a tiempo, de forma abierta y legible. Si bien hubo ilegalidades cometidas contra algunas fuerzas de oposición –mismas que se denunciaron por parte del entonces candidato opositor, Bernardo Arévalo– los datos electorales se subieron a tiempo y estaban disponibles de forma abierta.

En el caso venezolano es difícil llamar a los comicios electorales como un proceso democrático transparente –si ya era difícil considerarlo democrático a secas–, pues el control estatal sobre el organismo electoral, la opacidad que acompañó a las elecciones, la represión a las protestas –hoy, hace siete años y hace diez– y las declaraciones de un presidente que dice: “vamos a ganar por las buenas o por las malas” no hacen más que ensombrecer el sufragio. La experiencia del siglo XX mexicano, la represión histórica a las izquierdas y la simulación electoral priista deberían ser suficientes para condenar el actuar de Maduro desde nuestro país. Ni el autoritarismo electoral, ni el bonapartismo, son parte del glosario de izquierdas democráticas.

Como mencioné en un inicio, mi crítica aborda la problemática venezolana desde una perspectiva de izquierda democrática. Los puntos discutidos arriba muestran de forma clara, aunque simple, por qué el actuar del gobierno de Maduro no ha sido democrático. Esto no quiere decir que respaldo las declaraciones que colocan a Edmundo Gonzalez como ganador ni que comparto sus ideas. A pesar de ello, es necesario resaltar las críticas a Maduro desde la izquierda y evidenciar su actuar como contradicción a la defensa cabal que han hecho de su persona y su administración como una izquierda congruente e impoluta.

En un breve ensayo, Martín Caparrós habló sobre las elecciones en Perú y Pedro Castillo. En dicho trabajo define a la izquierda como el uso del Estado para que los pobres vivan mejor, con redistribución de “riquezas y poderes”. Que actúe como una suerte de jugador que distribuye los poderes económicos que tradicionalmente han subordinado otros órdenes en sociedad y empoderado a una clase sobre otra. Si bien es una idea que persiste en el chavismo, en la práctica no sobrevivió a la sucesión de su ideólogo.

Como se lee líneas arriba, Maduro se ha rodeado de una casta militar (aunque eso también puede criticarse a Chávez), pero también empresarial. En los años posteriores a la muerte de Chávez otorgó concesiones a empresarios y se involucró en casos de corrupción –lo que es más alarmante cuando se busca congruencia ideológica–. El más famoso fue el caso Odebrecht, donde el jefe de estado fue acusado de colaborar –como muchos otros– de usar recursos públicos en beneficio privado. De la misma manera, su hijo se ha visto envuelto en problemáticas relacionadas a la opaca extracción del oro venezolano, lo que ha provocado una pérdida importante de zonas naturales que ha afectado principalmente a comunidades indígenas–. La corrupción –entendida como el uso de recursos públicos para fines privados– nunca podrá ser popular.

Menos popular aún es la represión a fuerzas disidentes que defienden el interés del proletario. El gobierno de Maduro se ha caracterizado por difamar a las fuerzas opositoras de izquierda, entre las que se encuentra recientemente el Partido Comunista Venezolano –antiguo aliado del chavismo–. El PCV ha hablado de una diferencia entre Chávez y Maduro: ya no es lo mismo. Esto también es reconocido de forma tácita por la izquierda mexicana que legitima a Maduro: hablan de Chávez y su proyecto popular como reivindicación, poco de Maduro. El ejemplo del PCV sirve para exhibir el autoritarismo oficialista, antiguos aliados que se encuentran inconformes con las medidas tomadas por Nicolás Maduro en los últimos años ahora denuncian lo que llaman su deriva autoritaria. El oficialismo respondió atacando con violencia simbólica a sus antiguos aliados, el presidente tapó su credencial ante los medios lo que desacredita su función como fuerza política reconocida, además los llamó “izquierda trasnochada” –término utilizado por el derechista Betancourt para desacreditar a la izquierda venezolana–.

Asimismo, el PCV ha denunciado de forma constante la usurpación de su logo en movilizaciones oficialistas, niegan que quienes llevan su estandarte pertenezcan a su organización. En este contexto, se han posicionado contra la respuesta oficialista de los comicios electorales recientes, piden transparencia –básicamente la publicación de las actas– y respeto a los derechos democráticos y, en conjunto con otros partidos comunistas en el continente, han denunciado el carácter antidemocrático de la contienda. Un gobierno que ha arremetido contra la oposición que denuncia sus vicios, a pesar de compartir objetivos ideológicos, no puede considerarse popular o democrático. Defender semejantes comportamientos nos sitúa en una posición acrítica, más cerca de Castro que de Allende. La sordera a la crítica ha sido un talón de Aquiles para las izquierdas históricas, tropezamos de nuevo.

Por si fuera poco, el régimen ha arremetido contra los propios trabajadores. Durante el 2015, en medio de la campaña #ObamaDerogaElDecretoYa, el gobierno de Maduro inició investigaciones contra quienes no firmaron la carta. Dichas investigaciones daban lugar a sanciones tales como despidos o suspensión del pago de pensiones. Sobra decir que la contradicción que representa la violencia laboral contra los sectores proletarios para quien presume de presidir un gobierno popular. Esto los sitúa más cerca del corporativismo punitivo –que tampoco es ajeno a la experiencia política del siglo XX en México– que a una democracia proletaria. La izquierda empodera al trabajador, no lo amaga; la izquierda defiende sus intereses, no le impone su agenda; la izquierda debe romper las relaciones de clase que ejercen dominio e imponen dependencia, no generar nuevas. Esta es sin duda una de las mayores contradicciones entre el discurso de Maduro y sus acciones. Su discurso es popular, su forma de gobernar dista mucho de serlo.

Ahora bien, el discurso de Maduro es menos interesante de lo que parece. El desgaste histórico de los conceptos de la guerra fría –con una especie de sincretismo con terminología religiosa, al estilo de la teología de la liberación– quedan cada vez más vacíos. No obstante, el discurso parece encender los corazones de muchxs camaradas, quienes aún comparten el entusiasmo emancipador que se vislumbraba al término de la Revolución Cubana. La historia ha demostrado la resiliencia de quienes se enfrentan al intervencionismo, pero también los vicios autoritarios de quienes han hecho uso de esta narrativa para alzar los clamores populares y direccionarlos a la consolidación de su figura como defensores del interés objetivo de una masa homogénea –por eso no admite disidencias–.

Es natural que la izquierda empate objetivos con ideas de soberanía, antiimperialismo y emancipación, pero es importante entender que los objetivos de estas luchas deben ser constatables con acciones y no sólo palabras caducas –a menos que se deteste la congruencia–. La izquierda en Venezuela pero especialmente fuera de ella tiene que dejar de definirse por oposición: que Maduro esté peleado con algunos empresarios –no con todos– o que hable en contra de Estados Unidos no lo hace un líder de izquierda popular y democrática, como tampoco lo es Putin. Su pleito infantil con Elon Musk de facto busca encender esa llama, se sitúa como el paladín popular que se enfrenta al multimillonario más acaudalado del globo; no son más que palabras. Si como izquierda no superamos la definición por oposición, estamos condenadxs a perder nuestra congruencia y nuestras luchas. Si solo nos encontramos contrapuestxs a la otredad, no hay proyecto popular propositivo que se atenga a la necesidad objetiva de los pueblos.

La búsqueda por perpetuarse en el poder ha llevado el proyecto popular no solo a una deriva autoritaria, sino también a una incompetencia administrativa brutal. La irresponsabilidad del gobierno de Maduro llevó a un detrimento real en las condiciones materiales del pueblo venezolano. Es cierto que el bloqueo es un impedimento mayúsculo para el desarrollo económico del país, no obstante, la pauperización de los venezolanos se debe también en buena medida a las malas políticas gubernamentales, entre las que se encuentran la petrolización de la economía –algo que no pudieron diversificar– y el control de cambio –lo que dio pie a la circulación del “dólar negro” y la mercantilización de la divisa por parte del crimen organizado–.

En este clima de incertidumbre, inseguridad y falta de oportunidades, el venezolano de a pie tuvo que empezar a migrar, hoy la diáspora venezolana es la más grande de la región. La administración de Maduro es incompetente, no lo es porque el presidente tenga orígenes proletarios –como suele argumentar falazmente la derecha–, sino porque en funciones ha demostrado serlo. No señalar la responsabilidad de Estado –de la cual Maduro es titular– en el proceso de detrimento de las condiciones materiales básicas para el sostenimiento de una vida digna refuerza los estereotipos de la izquierda como autoritaria y empobrecedora (falacia utilizada por la derecha ayer y hoy). Tenemos que alejarnos de esa narrativa, pero dejar el discurso en el punto de partida, la alternativa se construye con acciones concretas, congruentes. La responsabilidad de la izquierda democrática es ser crítica con la función del estado, su desempeño y sus resultados, los que sean.

La división entre las izquierdas en torno a Venezuela sólo pone en evidencia la necesidad de trascender la ortodoxia y enterrar la tradición en el pasado. Entender los tiempos corrientes y construir alternativas democráticas debe ser imperativo en la lucha por consolidar un piso equitativo para todxs. No somos ni debemos ser iguales a quienes nos han oprimido históricamente, el pueblo es el fin, no un medio. La crítica al actuar de este gobierno no consiste en apoyar a la derecha o validarla. La falta de crítica en los sectores de izquierda durante tanto tiempo ha claudicado su conceptualización como una opción real ajena a Maduro –que se asemeja más a un autócrata latinoamericano del siglo xx que a un socialista democrático–. No es de extrañar que la inconformidad con el gobierno de Maduro haya arrinconado a los venezolanos hacia el lado derecho de la habitación. La gente está enojada, no está “despertando” como afirma Milei, pues lleva despierta mucho tiempo. Por ello, el refuerzo de estereotipos y la pauperización del pueblo –constatable materialmente– –validadas desde los sectores que se llaman de izquierda– en ausencia de visiones críticas nos sitúa como responsables de las consecuencias históricas que eso conlleva para nuestro espectro político. La falta de crítica desde la izquierda ha cerrado opciones confiables –para Venezuela– en nuestra esquina.

Julio S. Rodríguez Neri (@Joulesrdz) es estudiante de la Licenciatura en Política y Administración Pública de El Colegio de México.

[1] El bonapartismo es una forma de gobierno autoritario centralizado –con cercanía a los militares como medio de control– validado popularmente mediante referendos y plebiscitos.