Desde joven, Alejandro Magno fue un ávido lector de Jenofonte. Entre los pergaminos que atesoraba en sus viajes, siempre llevaba consigo un ejemplar de Anábasis, la obra que su maestro Aristóteles le regaló. Durante sus campañas de conquista, releía con especial interés un episodio en particular: la última batalla de Ciro, “el Joven”, aquel príncipe persa que desafió al Rey de reyes por el imperio.

En la narración de Jenofonte, Ciro, acorralado junto a su famosa tropa de los Diez Mil, pensó que la única manera de inclinar la batalla a su favor era eliminar el corazón del enemigo: el Rey de reyes, su hermano Artajerjes II. Con feroz determinación, se abrió paso entre las filas enemigas y, con la lanza en alto, atacó directamente al monarca. Su embestida fue certera: su hermano cayó del caballo y, por un instante, se pensó que la victoria estaba de su lado. Sin embargo, Ciro no supo aprovechar la oportunidad. Mientras el campo de batalla se sumía en el caos, avanzó más con ímpetu que con estrategia, hasta que finalmente cayó abatido por los persas, quienes lograron reorganizarse. Con ello, el curso de la batalla volvió a favorecer al Rey de reyes, quien no pereció a causa del impacto.

Alejandro, quien destacaba por su inteligencia y su instinto de estratega, comprendió el verdadero significado de aquella historia. Si los persas, con toda su vasta infantería, dependían tanto de su monarca para coordinarse, entonces su debilidad era evidente: sin su líder, el ejército se tornaría caótico e indeciso. Si lograba ejecutar un ataque con precisión y eliminar al Rey de reyes, no sólo inclinaría una batalla, sino que podría conquistar todo un imperio.

Por esa razón, no vaciló cuando su ejército se encontró frente al imponente ejército del Rey de reyes de su tiempo, Darío III, a pesar de que las fuerzas enemigas duplicaban en número a las suyas. Alejandro animó a sus tropas y enfrentó la batalla vistiendo una túnica ligera traída de Sicilia, sobre la cual llevaba un coselete de lino que se ajustaba con precisión a su cuerpo. Su casco, forjado en acero y bruñido hasta el resplandor de la plata, reflejaba la luz del sol mientras la ajustada gola de hierro, incrustada con piedras preciosas, protegía su cuello. En su costado colgaba una espada liviana, un obsequio del rey de Citio, perfecta para los movimientos veloces de la batalla. Sobre su espalda, llevaba una capa fina que ondeaba con el viento, símbolo de su linaje y su destino.

Al comienzo del combate, Alejandro fingió debilidad en el ala izquierda de su ejército, para incitar a los persas a avanzar con ímpetu. La ilusión de una ventaja inmediata los llevó a adelantar sus filas, sin darse cuenta de que con ello abrían una grieta en su formación. Y eso era justo lo que Alejandro quería: la grieta le permitía a él y a sus mejores hombres acercarse directamente a Darío, quien, como dictaba la tradición militar persa, se encontraba en el centro del campo de batalla, montado en un carro lujoso y protegido por su guardia real.

Alejandro, montando a Bucéfalo, el corcel que fue su compañero desde la infancia, se lanzó sin titubeos a través de la brecha. Sus hombres, tan veloces y certeros como él, avanzaron con fiereza, dispuestos a acabar con el Rey de reyes. Darío III vio venir el peligro demasiado tarde. A punto de ser alcanzado por Alejandro, no tuvo otra opción que abandonar la batalla, montar apresuradamente un caballo y huir. Alejandro se enfureció al ver que no podría alcanzar a su enemigo, pues debía regresar a apoyar a sus hombres en la batalla, pero después descubriría que la huida no quedó sin consecuencias: aquel acto de cobardía manchó para siempre el honor del rey y su autoridad se desmoronó. Su ejército, viendo a su líder huir, pronto perdió cohesión, y con el tiempo, el imperio persa cayó. Alejandro Magno aprendió de Jenofonte y, donde Ciro fracasó, él triunfó.

La batalla que acabo de narrar es una de las muchas que Anthony Everitt recrea en su biografía sobre Alejandro Magno, publicada por la editorial Edhasa (2019). Esta obra, ampliamente elogiada por la crítica, se ha consolidado como una de las mejores biografías escritas sobre el conquistador macedonio, ya que destaca por la profundidad de su enfoque y por la fluidez de su redacción. Consciente de que la vida de Alejandro ha sido objeto de innumerables estudios, Everitt no pretende descubrir el hilo negro, sino narrar de otra forma la historia, esto es, con un diálogo entre las distintas fuentes y obras que han intentado reconstruir la vida del macedonio, con un estilo propio de la historia narrativa: “soy ciego al futuro, y eso, a su vez, me impulsa a describir la peripecia existencial de los personajes que estudio como si no supiese lo que iba a suceder a continuación” (p. 689), dice el autor al explicar su metodología.

Con una pluma ágil y, en ocasiones, de matices novelescos, Everitt logra que la biografía adquiera un buen ritmo sin perder jamás el rigor histórico. Su estilo combina la buena escritura con la fidelidad a las fuentes, y evita cualquier afirmación que no esté respaldada por la evidencia documental. En este sentido, la edición de Edhasa se distingue especialmente por la labor del traductor, Tomás Fernández, quien supo preservar el estilo del autor, respetando la prosa y la claridad de su argumento, incluyendo algunas muletillas propias de la escritura original.

Frente a una vida como la de Alejandro Magno y el exhaustivo trabajo biográfico de Anthony Everitt, poco más puede añadirse que una propuesta de lectura. En mi caso, una propuesta de lectura para aquellos que se dedican al estudio de la política. Más allá del relato de conquistas y estrategias militares, Everitt invita a reflexionar sobre la naturaleza atemporal del poder y sus dinámicas. En sus palabras:

Las reglas básicas de la política –el establecimiento y la violación de pactos, los usos y los abusos del poder– no parecen haber cambiado enormemente desde los tiempos de Alejandro. Por esa razón los aplico en su biografía como lo haría en un análisis orientado a desentrañar las tergiversaciones que se cuecen en la Casa Blanca o a entrever los misterios de la Ciudad Prohibida” (p. 691).

La ciencia de la política

Lo primero que conviene destacar es que Alejandro Magno no sólo fue un conquistador, sino también un científico de la política. Desde joven, recibió la tutela de Aristóteles, quien le proporcionó lecturas de diversa índole y le enseñó un método riguroso para analizar la realidad. Si bien su intuición y brillantez eran innatas, la influencia del filósofo potenció su intelecto y lo formó en la cultura griega, sus poetas, filósofos e historiadores. Además, le transmitió su singular manera de estudiar los fenómenos políticos, sociales e incluso biológicos de su tiempo.

Durante sus campañas, Alejandro portaba armas y libros. Entre los textos que lo acompañaban se encontraba el mencionado Anábasis de Jenofonte, pero también tragedias de Eurípides y Sófocles, así como La Ilíada de Homero. Las tragedias no sólo le servían como entretenimiento, también eran una herramienta de integración cultural dentro de su ejército, especialmente cuando debía incorporar tropas de origen no griego. Su afición no era meramente personal: su papel como difusor del conocimiento helénico contribuyó significativamente a la expansión de la cultura griega en los territorios que conquistaba.

Por su parte, La Ilíada representaba para Alejandro algo más que una simple epopeya. Al igual que el Anábasis, la consideraba una fuente de enseñanza militar. No la veía como un relato fantástico, o al menos no únicamente como tal, sino como un compendio de experiencias reales que ofrecían valiosas lecciones estratégicas. Es cierto que su personalidad y orgullo lo llevaron a identificarse con Aquiles, y a ver en Hefestión, su amigo y amante, a un nuevo Patroclo, pero esta visión personal no opacaba la utilidad práctica que extraía del poema homérico.

Sin embargo, lo que verdaderamente lo convirtió en un científico de la política no fue su vasta cultura ni su afición por la literatura militar, sino el método que empleaba para gobernar y hacer la guerra. Alejandro contaba con un grupo de élite dedicado a la recolección de información, que avanzaba siempre por delante de su ejército. Su labor consistía en estudiar el terreno, recolectar muestras de vegetación, analizar edificaciones y, sobre todo, interrogar a los habitantes locales sobre su cultura y sobre las fuerzas adversarias.

El propio Alejandro participaba activamente en esta tarea. Durante sus travesías, dedicaba gran parte de su tiempo a la recolección de hojas y especies, instruyendo a su gente para que anotara cada descubrimiento y se lo enviara a Aristóteles. El filósofo, convencido de que el conocimiento sólo podía avanzar mediante la observación y la experimentación, valoraba profundamente esta información, la cual, según Everitt, le permitió desarrollar su célebre Investigación sobre los animales. Es razonable suponer que Aristóteles también recibió de Alejandro datos fundamentales para su estudio sobre las constituciones políticas. En una época en la que la información se transmitía con lentitud y con frecuencia de manera imprecisa, los informes del macedonio debieron ser invaluables para sus análisis comparados.

El biógrafo destaca que Aristóteles se inspiró en Filipo II, padre de Alejandro, para elaborar su distinción entre tiranía y monarquía —aunque en privado probablemente lo describiera más como un tirano que como monarca. Asimismo, fue el propio Aristóteles quien recomendó a Alejandro llevar consigo a Calístenes, filósofo e historiador encargado de documentar su gesta. Sin embargo, el destino del historiador fue trágico: Alejandro lo acusó de corromper a la juventud y ordenó su ejecución en un episodio que, según Everitt, recordó a los presentes la condena de Sócrates.

La meticulosidad de Alejandro en la recopilación de información le permitió conocer a fondo la organización de las ciudades que conquistaba. Su respeto por sus costumbres y sistemas político-administrativos era muy útil, y en la mayoría de los casos—salvo cuando la resistencia le provocaba una ira incontenible—, adoptaba sus tradiciones y mantenía en el poder a funcionarios locales, siempre que estos se sometieran a su autoridad. Su capacidad administrativa no sólo se reflejaba en su forma de gobernar, sino también en su legado urbanístico: fundó numerosas ciudades, siendo la más célebre Alejandría de Egipto, que se convertiría, literalmente, en un faro cultural.

Así pues, Alejandro Magno fue un estratega brillante, ciertamente cruel, pero de pensamiento metódico y visión política. Conocía la historia y aprendía de ella; investigaba las costumbres y estructuras de dominación de cada sociedad; recopilaba información y la empleaba en sus decisiones estratégicas. Además, tenía un proyecto claro de difusión cultural y formación, tanto ciudadana como militar. Por ello, más allá de sus victorias en el campo de batalla, su impacto cultural y político perduró mucho más allá de su tiempo y dejó una huella indeleble en la historia de la civilización.

La diosa fortuna

Para los antiguos, la felicidad no era algo que los mortales pudieran alcanzar sólo por sí mismos; dependía del capricho divino, un favor que sólo los dioses podían conceder. Alejandro, aunque confiaba plenamente en su talento —al grado de llegar al narcisismo—, estaba convencido de que su éxito también dependía de la voluntad de las deidades. Por ello, en ocasiones como un elaborado performance para engrandecer su propia leyenda, y en otras tantas movido por una fe genuina, consultaba magos y adivinadores, ofrecía sacrificios y, tras cada importante conquista, o antes de alguna importante batalla, celebraba juegos y festividades en honor a los dioses.

Alejandro se veía a sí mismo, como ya mencioné, como un nuevo Aquiles, y también llegó a sostener que descendía de Heracles y que su verdadero padre era Zeus. Everitt sugiere que esta afirmación pudo haber surgido como una forma de contrarrestar los rumores sobre su nacimiento —aunque también como una salida terapéutica—, pues se decía que su madre, Olimpia, lo había concebido en una infidelidad y que, en realidad, no era hijo de Filipo II. Fuera por las razones que fuera, el asunto es que no podía asegurar su condición divina únicamente mediante proclamaciones o representaciones simbólicas; debía demostrarlo con hechos. Y, sin duda, se encargó de ello.

A lo largo de la biografía, queda claro que, en más de una ocasión, la fortuna estuvo de su lado. Las heridas que sufrió nunca fueron mortales, las flechas dirigidas contra él fallaron en repetidas ocasiones, y sus generales actuaron con una eficacia asombrosa en momentos críticos. Atravesó desiertos con apenas un puñado de hombres y, cuando la desesperación parecía insalvable, encontró un oasis. En el campo de batalla, una y otra vez, salió victorioso en circunstancias que parecían condenarlo a la derrota y siempre encontró la manera de llenar de valor a sus seguidores.

A los ojos de sus contemporáneos, sus hazañas, genuinamente, podían parecerse a las de un verdadero héroe mitológico, y su muerte no hizo más que engrandecer el mito: tal y como le ocurrió a Heracles, quien murió de repente al portar una capa envenenada, Alejandro murió repentinamente antes de cumplir 33 años, después de la muerte de Hefestión, cuando estaba listo para partir para la conquista de África, a causa de una fuerte fiebre. Algunos dicen que se debió a un envenenamiento, pero Everitt sugiere que en realidad fue por una enfermedad que obtuvo por el piquete de un mosquito que habitaba zonas empantanadas, como las que Alejandro cruzó mientras supervisaba los preparativos para su expedición a África.

Como ya mencioné, no hay duda de que muchos de sus logros políticos y militares fueron producto de su método y su inteligencia, pero hubo otros tantos en los que fue la suerte de su arrojo lo que marcó la diferencia. Para los miembros de las autoridades macedonias, Alejandro se comportó en más de una ocasión con temeridad, arriesgando su propia vida y el futuro de su reino sin una evaluación prudente de las consecuencias. Pero ante sus propios ojos, no hacía más que imitar el ejemplo de sus héroes: Aquiles y Heracles, figuras que representaban el valor sin reservas.

Un episodio ilustra a la perfección esta faceta de su carácter. Al final de la conquista de Persia, Alejandro emprendió la persecución de Besos, militar persa quien traicionó a Darío III para, por un breve instante, autoproclamarse Rey de reyes. Acompañado por sólo unos cuantos hombres, Alejandro avanzó con tanta rapidez que no tuvo tiempo de realizar sus habituales análisis metódicos. Sin embargo, su reputación precedía a sus acciones: el terror que inspiraba era tal que Besos nunca se percató de que contaba con fuerzas muy superiores a las del macedonio. Incapaces de enfrentar directamente a Alejandro, Besos y los suyos hirieron de muerte a Darío III, y lo abandonaron moribundo mientras huían.

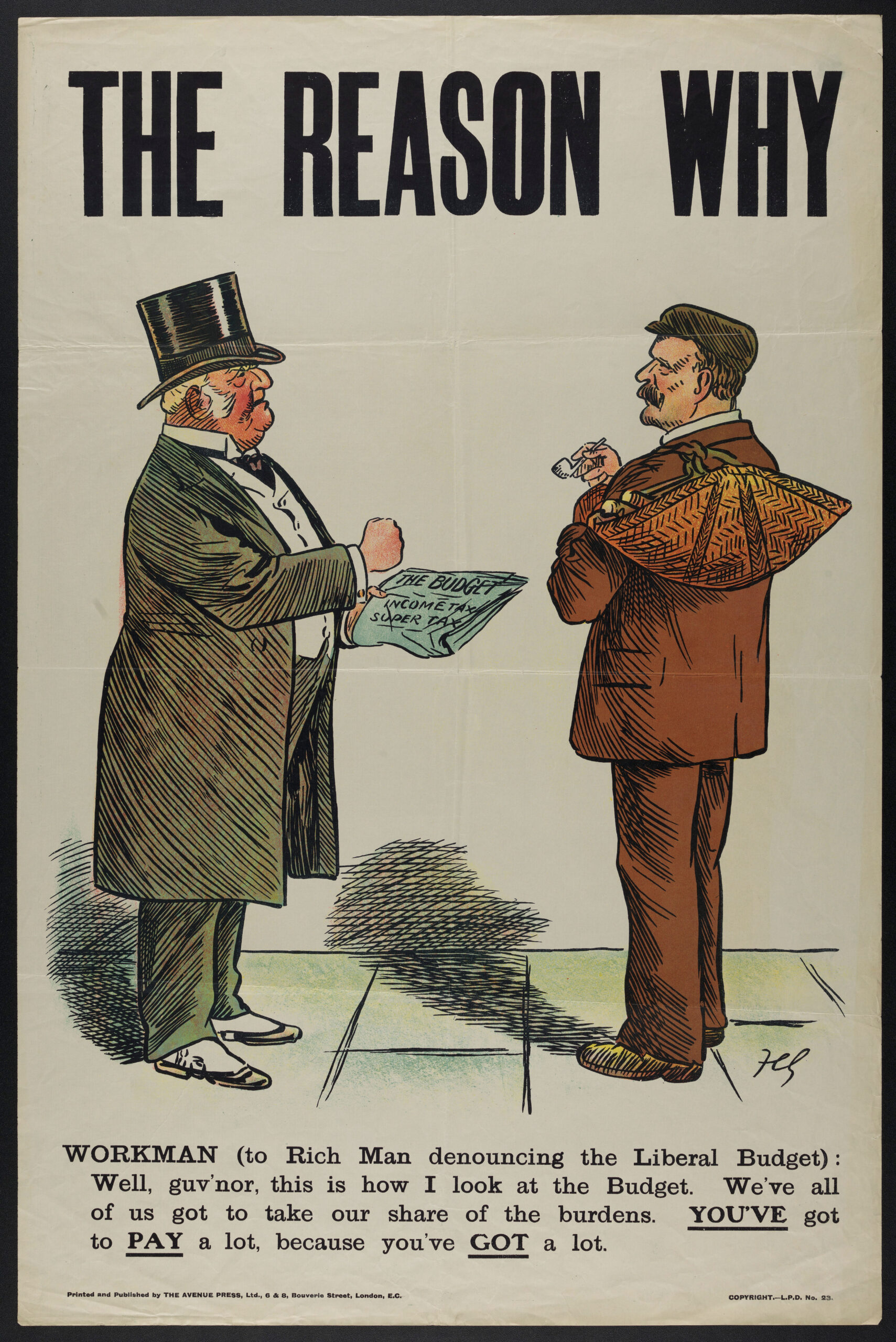

La idea de que el mérito es el único factor determinante del éxito ha sido desacreditada por muchas voces a lo largo de la historia. Thomas Mann, parafraseando a Goethe, explica que los triunfos nunca son sólo producto del mérito; únicamente los insensatos y los estúpidos creen que es así. Anthony Everitt, al igual que Oliver Stone en su infravalorada versión cinematográfica de Alejandro Magno, hace referencia en varias ocasiones a la fortuna del macedonio y la relaciona con su valentía. En sus palabras: “su historia confirma que la suerte sonríe a los audaces” (p. 439).

A lo largo de la obra en cuestión, se pueden extraer numerosas enseñanzas políticas que trascienden la figura de Alejandro Magno y que se encuentran presentes en el ejercicio del poder en cualquier época. La soledad de los gobernantes, la necesidad de un conocimiento profundo del aparato administrativo, los riesgos de gobernar bajo el influjo de las emociones y la fragilidad de las alianzas son algunas de las lecciones que se desprenden de su biografía. Pero, de entre todas ellas, elegí resaltar dos elementos que considero importantes: por un lado, la política, aunque es un oficio, también exige método, preparación y estrategia. Si bien el talento individual y la intuición son invaluables, el estudio y la disciplina pueden afinar la capacidad de un líder y multiplicar la efectividad de sus decisiones.

No obstante, por otro lado, la preparación y el método, por sí solos, no garantizan el éxito. La política, como la vida misma, está sujeta a factores que escapan al control humano. En este sentido, en la lucha por el poder siempre hace falta una dosis de fortuna, la cual, puede ser tan crucial como la pericia. Alejandro Magno fue un estratega brillante, pero en más de una ocasión su destino dependió de circunstancias fortuitas: flechas que erraron su blanco, enemigos que huyeron sin presentar batalla, oportunidades que surgieron en el instante preciso y que supo aprovechar. Quizás por eso, Platón, maestro de Aristóteles, consideraba que el político era resultado de un entrelazamiento virtuoso entre la valentía y la técnica. Y probablemente, por esa misma razón, Virgilio, en la Eneida, escribió este verso antes de describir una batalla:

Que ahora cada cual se acuerde de su esposa y su hogar;

que ahora traiga a la memoria las proezas, la gloria de los suyos.

Adelante. Corramos a su encuentro junto al agua, cuando al precipitarse de las naves den vacilando sus primeros pasos.

La fortuna, recuerden, ayuda a los audaces.

Hugo Garciamarín (@Hgarciamarin) es politólogo y Director de la Revista Presente