Los números redondos nos atraen. Una década, un siglo, un milenio. Al mismo tiempo que nos ayudan a dimensionar el paso el tiempo, las conmemoraciones de equis décadas de cualquier acontecimiento sirven para hacer un balance del desarrollo histórico en cuestión (si es que existe algo como el desarrollo histórico). Si bien nos encontramos ya a 80 años del fin de la Segunda Guerra Mundial (por lo menos para el frente occidental, pues la guerra en el Pacífico se extendió unas semanas más), sus consecuencias son palpables hoy mismo.

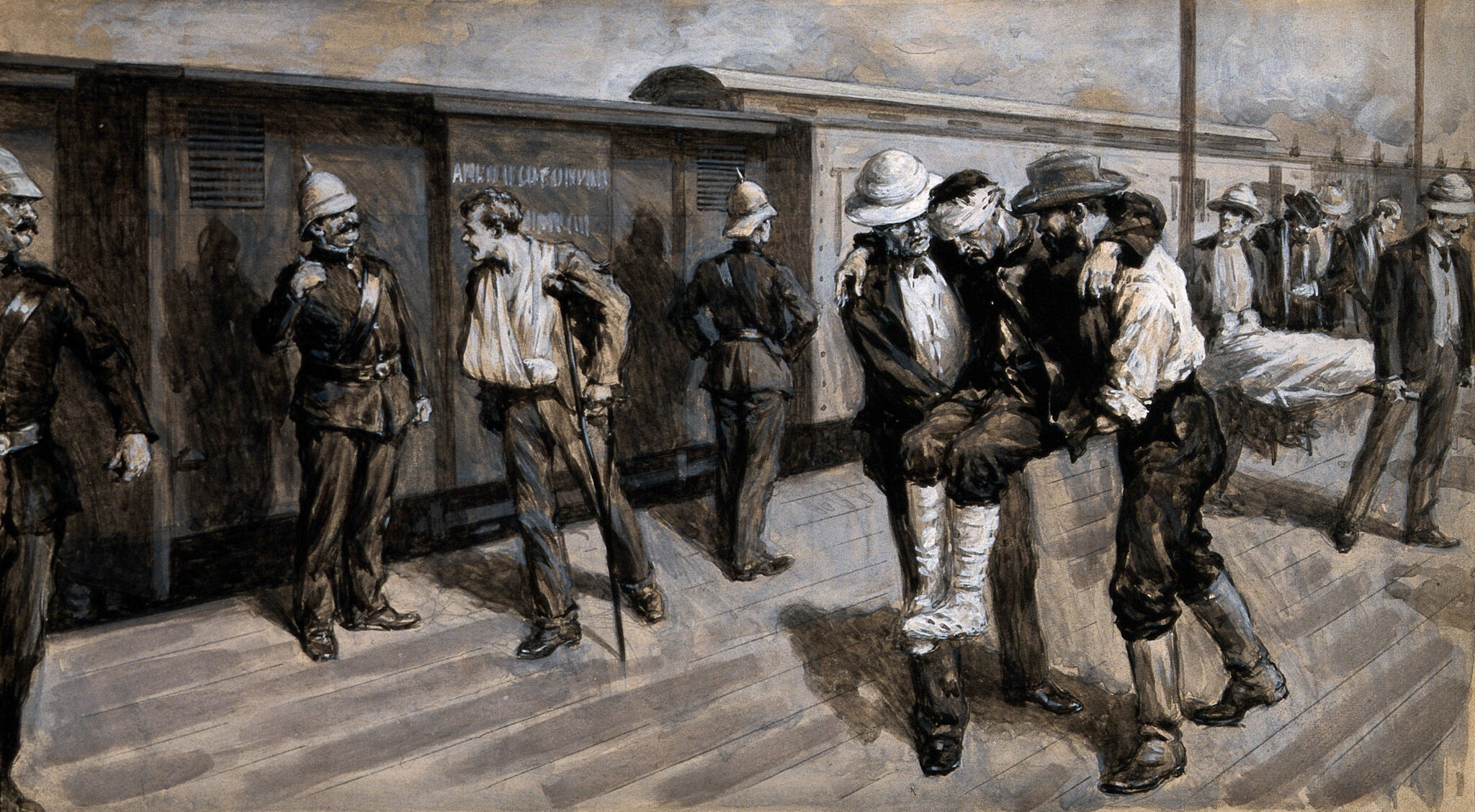

La Primera Guerra Mundial era “la guerra para acabar con todas las guerras”. Europa caminó al precipicio y culminó un proceso de civilización que se retrotraía a finales del siglo XVIII. Los tratados de paz fueron el polvorín para una guerra todavía más devastadora. El propio Mariscal Foch dijo sobre la paz de Versalles: “Esto no es Paz. Es un armisticio de veinte años”. Una predicción escalofriantemente exacta (el Tratado de Versalles se firmó en 1919; las hostilidades de los alemanes contra Polonia iniciaron en 1939).

Winston Churchill pensaba que la Segunda Guerra Mundial podía ser nombrada como The Unnecessary War: “Difícilmente habrá habido una guerra más fácil de prevenir que este segundo Armagedón”. Una guerra despersonalizada, de asesinato en masa, donde el que jala el gatillo jamás mira a los ojos a aquel al que dispara. Setenta millones de muertes, gran parte de ellas de civiles. Una fría estadística. Tim Bouvarie (Apaciguar a Hitler, 2021)ha estudiado todas las ocasiones en que los líderes europeos permitieron la avanzada de Hitler; basta recordar la “paz para nuestro tiempo” que Chamberlain creyó haber firmado en Múnich en 1938.

Se desvanecen en el tiempo aquellos que atestiguaron el infierno en la Tierra. Cada vez más, el mayor conflicto de la historia humana se convierte en un objeto histórico, y no ya en un lieu de mémoire. Los eventos en las playas de Normandía en el aniversario del Día D, o los desfiles en Moscú por el Día de la Victoria, ya no son conmemoraciones, es decir, ya no es un día y un lugar para “recordar juntos”, sino que son eventos diplomáticos y de una narrativa de historia patria. Quienes se dan cita a esas “celebraciones” no pueden “conmemorar” pues nada hay en su memoria de esos acontecimientos.

***

Sin ser ciceronianos, debemos seguir defendiendo el papel pedagógico de la historia. Más allá del cliché, el conocimiento del pasado sí puede inmunizarnos frente a los peligros que posa el futuro. De ahí la importancia que los procesos de mea culpa han tenido en Alemania después de la guerra. Esto sin caer en los historiadores jueces que tanto criticó Lucien Febvre (“La historia no es juzgar; es comprender —y hacer comprender”). “Interpretar la historia bajo criterios de justicia es necesario, pero nunca satisfactorio”, decía Reinhart Koselleck, un lúcido alemán.

Los historiadores, siguiendo a Chartier, no tenemos, empero, el monopolio del pasado. Estamos en franca competencia con otros espacios productores de sentido sobre lo pretérito. Una competencia, además, para la que no estamos armados. La historia oficial, la literatura, la plástica, el cine, los videojuegos: todos ellos cuentan con una capacidad de difusión y penetración en el pensamiento colectivo de la que los historiadores carecemos. Y no nos hemos adaptado para esa dura competencia, ni parecemos quererlo.

De ahí que la titánica tarea de Antonio Scurati (Nápoles, 1969) sea admirable, a la vez que pertinente. La serie de libros M., siendo una obra de ficción, tiene sus cimientos en la realidad más cruda. La reconstrucción del camino del fascismo hecha por Scurati recuerda a las plumas de los mejores historiadores modernos (pienso en autores que nacieron clásicos, como Beevor para la historia militar, Kershaw y Evans para la historia del nazismo, Paxton para la historia del fascismo). El compromiso de Scurati, no nada más con la verosimilitud, sino con la verdad, convierten a M. en una cierta pedagogía del fascismo.

El proyecto literario del autor napolitano nació con el multipremiado M. El hijo del siglo (2018), donde Scurati nos lleva al parto de la tempestad: la fundación de los Fascios di Combattimento en Italia. Los olvidados, los desechos de la modernidad son reclutados por el joven periodista Benito Mussolini para construir su imperio de basura, de podredumbre y miseria: “Con este material de segunda -con esta humanidad de residuos- es con lo que se construye la historia”. Aquella supuesta guerra que terminaría con todas las guerras fecundó a los que llevarían a Italia, y al mundo, a la perdición. Los excombatientes desilusionados por una Italia que, aunque en el bando de los ganadores, salió más debilitada del conflicto mundial, buscaban resarcir el daño provocado a traición por aquellos que llevaron al país a la nulidad en Europa.

El éxito hizo que Scurati ampliara sus miras y su ambición literaria: lo que originalmente sería una trilogía se convirtió en una pentalogía. A M. El hijo del siglo (2018) le siguieron M. El hombre de la providencia (2020), M. Los últimos días de Europa (2022), M. La hora del destino (2024) y, recientemente, aún sin traducción al español, M. El fin y el principio (2025). Además, el primer tomo de esta colección recientemente se adaptó a la pantalla chica con la serie M. El hijo del siglo bajo la dirección del aclamado Joe Wright (director de, entre otras películas, Orgullo y Prejuicio y Las horas más oscuras).

Esta serie literaria puede verse como el camino hacia la barbarie. En los primeros libros los escenarios son las calles de Italia, tomadas para sí por los “camisas negras” de Mussolini. Los temas son los tejemanejes de la política italiana, que encumbró a un bravucón al frente de miles de bravucones. Sin embargo, cuando las aspiraciones del Duce se posaron fuera de Italia, y aspiraba a la reconstrucción del magno Imperio Romano, el planeta entero se convirtió en el escenario de la gran aventura revolucionaria.

Imposible evitar los escalofríos la primera vez que aparece el cabo. Ese payaso feroz, el “Atila de brocha gorda”, como lo llama Gabriele D’Annunzio: Adolf Hitler, la ilusión y la perdición del Duce de los italianos. Cuando Mussolini ata su suerte a la de aquel hombre, la suerte está echada. El último tomo, a espera de su traducción, seguramente nos contará los últimos dos años de vida de M., su encarcelamiento, el rescate por las tropas nazis y, finalmente, su asesinato por la masa italiana, del cual se cumplieron ochenta años hace apenas unos días.

Scurati abona al nunca más, ese que se vuelve cada vez más necesario en Europa y el mundo. Como el propio autor lo dijo en una entrevista reciente (Clarín, 22 de marzo): “El fascismo está muerto, sin dudas, como su fundador, pero su fantasma sigue rondando el presente”. Obras como esta ayudan a exorcizar espíritus

Ricardo Arredondo Yucupicio. Los Mochis, Sinaloa (1997). Historiador. Ha publicado en nexos, Revista de la Universidad Autónoma de Sinaloa y es colaborador de Revista Presente.