Uno de los temas más universales en el arte —más allá de la representación teatral— es el de la máscara, el de la persona que se oculta tras la apariencia de alguien que representa pero que no es. La pulsión para escapar de este encierro —a la vez voluntario (supuestamente) y forzado por los estándares sociales— es uno de los motores que más han ayudado a mover tanto al arte como a la sociedad. ¿Cómo es que la representación de algo es capaz de cambiar ese algo? ¿Cómo se rompen las cadenas que mantienen todo en orden? ¿Cómo un libro, una imagen, una película o una serie de televisión pueden cambiar la vida de una persona, o, por lo menos, una parte de esta?

Apartándose de los manidos debates sobre la utilidad del arte —están tan zanjados que la zanja ha atravesado el núcleo de la tierra y el surco se extiende hasta las antípodas del lugar donde se hizo el primer corte—, o de la pregunta maniquea sobre si el arte puede salvar al mundo —no, no puede; y si quisiera, le saldría mal—, solo se puede hablar desde lo subjetivo: Yo, mis circunstancias, las máscaras que llevo, las que he dejado por el camino, y las que me pondré a lo largo del tiempo que me quede de vida. Mis máscaras no se parecen a las de los X-Men —no soy un héroe, ni un mutante (aunque esa sea la interpretación de algunos), ni demasiado especial—, ni a la del popular jugador de baloncesto al que le gusta cantar en High School Musical —no me llamo Troy Bolton, ni he sido popular en mi vida—; tampoco se parece a la máscara de Darth Vader o a la del Fantasma de la Ópera, ni a la de un carnaval veneciano. Entonces ¿qué máscara llevo y por qué nunca me la voy a poder quitar del todo?

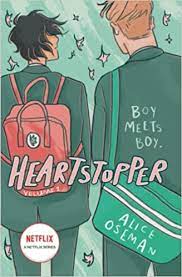

Cuando terminé de ver Heartstopper (2022), la serie de televisión basada en las novelas gráficas de Alice Oseman,[1] mi mente se encontró en una encrucijada que le es bastante común. Este demasiado corto producto audiovisual es una belleza, llena —como el material original— de una ternura abrumadora, sencilla, honesta hasta el hueso, alegre, optimista: es una fantasía (en todos los sentidos de la palabra). Después de ver el último capítulo, me embargó una profunda nostalgia de un pasado imaginado e inalcanzable —doblemente, por ser pasado y por no haber ocurrido—. Las miradas que se cruzan dos adolescentes que se quieren, los besos que se dan dos chicos que se quieren (a escondidas, o no), las manos que se entrelazan en la oscuridad del cine, todo esto que aparece en la pantalla ante el espectador, junto a la duda, la soledad de los personajes, la falta de palabras, se asienta en el fondo del estómago como una estrella muerta y pesada. Heartstopper es una serie feliz, ¿por qué, entonces, estaba triste al terminar de verla? ¿Por qué creó un vacío en mí?

La ficción ayuda a sanar heridas de la misma forma en que es capaz de abrir las que creíamos ya curadas y abrir otras nuevas. Ver una serie como Heartstopper, Young Royals, Sex Education, The Real O’Neals, Generation, Love, Victor o Please Like Me (hay algunas más, pero la lista no es muy larga[2]), puede ser la diferencia entre ser socrático —por lo de conocerse a uno mismo— o seguir con el sofismo de convencerse a uno mismo de que es la máscara que lleva puesta. La persona LGBT+ promedio nace con una máscara, una máscara que no es de su elección, ni de su gusto, pero que, en algunos casos, se adapta tan bien a la piel, que parece ser parte de ella. Esta máscara, que es la de la normatividad —por defecto somos hombre o mujer, heterosexuales incluso antes de desarrollar impulsos sexuales, neurotípicos, etc.— suele ser el deseo de los padres y de todo el que rodea al recién nacido, o al bebé, o al niño, o al jóven; y así, las expectativas de normalidad se prolongan hasta que se vuelven tan “naturales” que cualquier desviación suele presentarse como un fracaso.

Una típica y dolorosísima pregunta formulada por muchos padres reales y ficticios en películas y series ante la revelación de la homosexualidad de un hijo es la de “¿Qué hice mal?”, poniendo sobre la mesa dos cuestiones devastadoras: el hijo, hija o hije, es el producto de un error —¿quién no quedará mermado de por vida ante considerarse como tal?— y el padre o madre considera que su hijo no vale más que las expectativas puestas sobre él. Salir del armario, o del clóset (no sé por qué no se dice “salir del ropero” también, o “del vestidor”), es así una de las cosas más difíciles y más trascendentales en la vida de una persona LGTB+, y también puede ser una de las más traumáticas (recordemos que hay países y contextos en los que significa ya sentencia de prisión o muerte, ya quedarse sin familia o amigos). Es el desprendimiento poco a poco de esa máscara de normatividad que las reglas sociales imponen sobre todos nosotros. A algunos, a los que desde niños —sin saber nosotros lo que significaba, o lo que implicaba— nos llamaban “gay”, “maricón” (o “mariquita”), “puto”, “joto”, “puñal”, etc., o nos cambiaban el género para hacernos sentir inadecuados, la máscara nunca nos quedó del todo bien, pero no por eso deshacerse de ella ha sido más fácil. “La palabra joto / siempre logra que un niño se esconda / y salga de sus ojos disfrazado. Y salga / menos joto. Cuidando los ojos.”, dice Alfredo Espinoza[3]. Recuerdo de niño haber tenido que aprender a caminar de una forma distinta. “Caminas como niña”, me decían. Recuerdo haber tenido que ocultarme detrás de muchas cosas (libros, fantasías, deportes…), como hace Charlie Spring (uno de los protagonistas de Heartstopper) cada vez que va a comer su lunch en la clase vacía de arte. Recuerdo cómo me molestaban por ser algo que no sabía que era, la soledad de sentirse diferenciado que creó en mí; el espacio entre ellos y yo que nunca he logrado recuperar del todo.

Las primeras ficciones en las que me vi medianamente representado —más allá de Harry Potter, pero eso por fantasías de otro tipo—, fueron Brokeback Mountain (2005) —llorar ante una camisa ensangrentada que perteneció a tu amante asesinado no es la mejor forma de empezar una asociación de ideas sobre ti mismo—, The Matthew Shepard Story (2002) —ni hablar de un linchamiento—, o Prayers for Bobby (2009) —ni del suicidio—. Hoy en día, a poco más de una década de salir del armario —por primera vez, porque es un trabajo constante: la máscara reaparece diariamente—, de ver esas películas y asociar constantemente mi homosexualidad con depresión, muerte y ostracismo, es un alivio saber que un joven en secundaria puede poner la televisión, o ir a una librería o biblioteca y encontrarse a sí mismo más allá de la tragedia.

Es cierto, no obstante, que ninguna de las series que mencioné anteriormente ocurre en un mundo de fantasía, aunque algunas sean algo fantasiosas; todas reflejan de una u otra forma el mundo real (algunas con más optimismo que otras, algunas con más verosimilitud que otras), pero su proliferación, aunque lenta, es una buena señal de que para un niño, de cualquier edad, para un adolescente de cualquier condición, o para un adulto tan sentimental como el que escribe esto, existe un futuro más allá del dolor.

Se suele decir que los jóvenes LGTB+ no tienen adolescencia —por lo menos no en el sentido más tradicional de la palabra (el coming-of-age o experiencia formativa), porque adolecer sí que adolecen—, sus vidas se encuentran demasiado turbadas por el descubrimiento de la identidad, el bullying, los problemas familiares, el miedo y, en algunos casos, la decepción consigo mismos (la religión y las expectativas de los padres suelen jugar un papel importante en este sentimiento). Así, pasamos nuestros años formativos en relativa oscuridad, aprendemos con esa falta de luz —la opacidad de la escuela suele jugar un papel importante en esto—, y es en la luz en donde identificamos lo que nos es ajeno y prohibido.

¿Por qué, entonces, es tan importante verse en otro? ¿Por qué puede ser tan trascendental la identificación a través del otro?: Porque es en la identificación con el otro que nos vemos a nosotros mismos. Hasta que la palabra gay, la palabra lesbiana, bisexual, trans, queer no se asocia con algo notadamente positivo —como el deseo de algo alcanzable y válido—, con algo que no está representado como un cliché, con algo que no es lanzado como insulto —¿qué tiene que ver que el portero sea del equipo contrario con su orientación sexual?— o con algo familiar (lo que puede entrar en nuestra casa, aunque sea a través de una pantalla), no puede adquirir tales connotaciones en nuestra mente, especialmente si nuestro entorno social, familiar o religioso no es el más propicio para la experimentación y la duda.

Si hubiese que elegir un elemento de Heartstopper, entre los muchos que definen a esta serie como a la vez única y cotidiana, es probable que nos decantemos por el proceso por el que Nick Nelson (el otro protagonista) descubre un nombre para lo que siente. Yo no supe realmente lo que significaba la palabra con la que orgullosamente me nombro hoy en día hasta mucho tiempo después de saber que lo era. Al principio, para mí, ser gay era poco más que un error que corregir, un pecado para expiar, una desviación que enderezar. Tuve suerte de que la gente a mi alrededor me ayudase a cambiar de idea; de que mis padres me aceptasen; de que algunos de mis amigos estuviesen pasando por situaciones similares; de poder identificar en más de un sitio que mi situación no era única, mis dudas no eran solo mías, y existían respuestas al cuestionamiento interno que ocupaba la práctica totalidad de mis pensamientos.

Ser gay, lesbiana, bisexual, transgénero, intersexual, etc. no es igual para todos. Yo pertenezco a un grupo privilegiado de personas que —salvo aquellas oportunidades que nunca llegan porque no las conocemos de antemano— no perdió mucho al salir del clóset. Pero, como muchos otros, formo parte de ese colectivo de personas que no tuvieron adolescencia, que se conmueven profundamente, que lloran —aunque solamente en estos casos— ante la felicidad y el deseo correspondido entre dos chicos en la pantalla. Que no son capaces de extirpar de sus cuerpos ese tumor del hubiera, ni de dejar de caer en cada una de las trampas que colocan nuestras mentes. Amar —ya no solo abiertamente, sino en general— era un imposible casi siempre; me gustaría pensar que cada día, es un poco menos así. Desear —no solo abiertamente, sino en general— era, y sigue siendo en muchos lugares motivo de vergüenza, de desazón, de incomprensión, de decepción con uno mismo. Desear, ahora mismo, tras la racionalización de estos sentimientos, solo deseo que en un futuro, el niño que no conoce las palabras gay, bisexual, trans, lesbiana, más allá de la sorna y la violencia verbal, más allá de la vergüenza y el secretismo, las encuentre llenas de vida y de posibilidades de felicidad en series como esta; deseo solamente que estas personas, sean o no sean LGTB+, amen o no amen, deseen o no deseen, se identifiquen o no se identifiquen con el sexo que se les asignó al nacer, no sientan el mismo dolor que siento yo al verla, porque gracias al verse, han podido vivir.

[1] Los libros (Vol. 1-4) están a la venta en español; además, se puede leer el comic entero en inglés en https://aliceoseman.com/heartstopper/read-online/

[2] Heartstopper, Young Royals y Sex Education son de Netflix; The Real O’Neals de ABC (EE.UU.); Generation de HBO; Love, Victor de Hulu/Disney+; y Please Like Me de ABC (Australia). Otras series de televisión que tratan temas similares son Faking it(MTV, 2014), las primeras temporadas de Glee (ABC, 2009), Banana (E4, 2015), etc.

[3] de 200 gramos de almendras (Andraval ediciones, 2013).