El lenguaje de los políticos y quienes les echan porras suele caminar entre lo hiperbólico y el lugar común; o, si se me disculpa la arrogancia, suele ser bastante precario. Con todo y su torpeza, o más bien gracias a ello, las curiosidades declarativas tienen lo suyo. Durante años, Carlos Monsiváis en su famosa columna Por mi madre, bohemios glosó declaraciones, en su mayoría desafortunadas, que destacaban el humor involuntario detrás de la idiosincrasia del ejercicio del poder en México.

Disimulando una sonrisa, la presidenta de la Corte de Ministros en Italia, Georgia Meloni, declaró el 10 de junio: “debo confesar que la reacción de la izquierda luego del resultado del referéndum, no me sorprendió”. Y añadió: “porque la izquierda siempre razona de la misma manera: Si gana cualquier tipo de elecciones, es un triunfo de la democracia. En cambio, si pierde cualquier tipo de elección, entonces es un problema de la democracia. Incluso comienzan a discutir las reglas de la democracia”.

La premier italiana se refería a los resultados del referéndum revocatorio que se celebró los días 8 y 9 de junio en Italia. La izquierda de Italia —aunque más propiamente Izquierda Italiana y Europa Verde— planteaba cambiar algunos puntos de la legislación sobre el trabajo, apoyados por el principal sindicato, Cgil, así como reducir de 5 a 10 años de residencia para quienes buscaran la ciudadanía italiana.

En principio, las palabras de Meloni son anodinas. Pero llaman la atención los paralelismos. Primero porque durante años, esa misma fraseología conformó el discurso de la hegemonía política mexicana para refutar las acusaciones de fraude electoral por parte de Andrés Manuel López Obrador o, más propiamente, por parte de lo que se conoce como obradorismo. Segundo, porque si bien los resultados no alcanzaron el porcentaje suficiente para que el referéndum fuera vinculante, le sirvieron a la izquierda italiana para elaborar una especie de triunfo moral y disputar con el gobierno el sentido de la participación.

Con 15 millones de votos, el referéndum y sus promoventes arañaron poco más del 30 por ciento; al menos veinte puntos menos de los que necesitaban. Y aunque aceptaron el fracaso, la numeralia les alcanzó para declarar una algo así como una victoria: obtuvo (el referéndum) más votos de los que llevaron a Meloni al Palazzo Chigi. La antidemocracia de la que acusan a Meloni y de la que se mofa la premier, provino de los reiterados llamados de la coalición de gobierno a no participar.

Lo más divertido no es la similitud entre lo dicho allá y acá, a propósito de la elección judicial y la bajísima participación, sino el uso discursivo, los números y la moralidad. El gobierno mexicano y su capacidad propagandística (aclaración no pedida pero necesaria, en tiempos de literalidad extrema: de propagar; difundir. Pero para estar más a tono con el lenguaje de la nueva hegemonía: popularizar) colocaron el ejercicio electoral como un acto legítimo, casi de refundación de la ciudadanía y la democracia (las palabras e interpretaciones son mías, dice este exégeta pone-paréntesis). También como en Italia, hubo llamados a la abstención y también de la derecha. Dirán los mal pensados, que serán los bienpensantes de ahora, que la derecha es igual en todos lados. Lo curioso es que los bienpensantes de hoy acusen a los promotores del abstencionismo de sólo estar de acuerdo con la democracia cuando ganan. Como bien dijo Meloni o como dijeron una y otra vez los hegemónicos de entonces sobre el obradorismo.

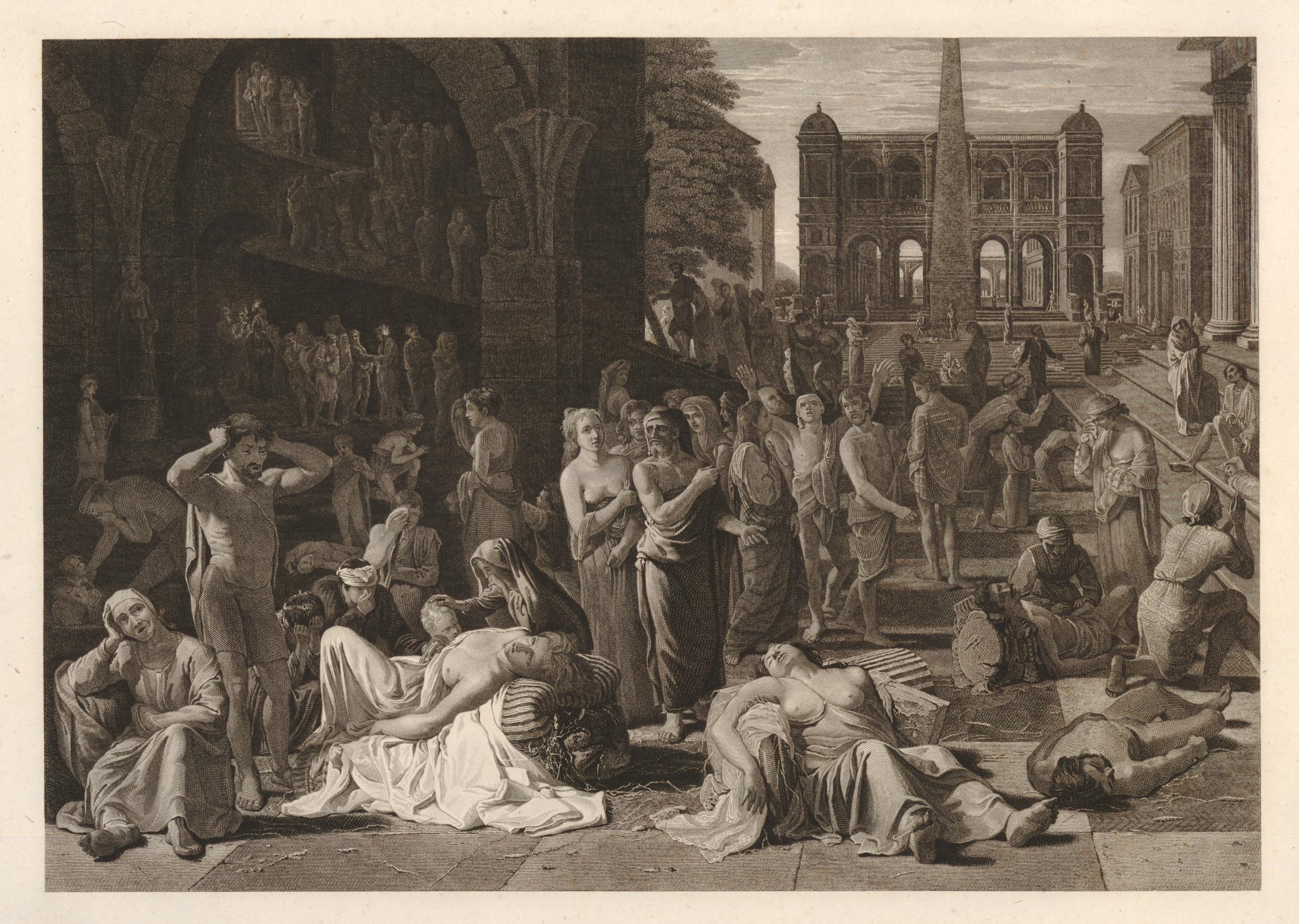

Hay en todo esto contradicciones bastante llamativas. Aunque abuse de la digresión y sea harina de otro costal, hay similitudes que contrarían las disposiciones ideológicas. Más allá de la batalla por la instrumentalización de los resultados electorales, aquí y allá (o sea en Italia, pero también en Estados Unidos, apunta este señor que corre el riesgo de pasar por malpensante) las resoluciones de los jueces pasan por la descalificación: es un ataque contra la voluntad del pueblo, dijo Meloni cuando los jueces rechazaron sus intentos por deportar a Albania migrantes que habían sido rescatados en el Mediterráneo. Pero también ha sido el caso del bravucón vecino de arriba. Luego de lo sucedido con las protestas de la CNTE o las descalificaciones constantes a madres buscadoras, colectivos feministas o el propio EZLN, pareciera como si la derecha hubiera perdido el monopolio de la descalificación de la protesta y los desplantes autoritarios.

***

La modernidad se caracteriza sobre todo por la centralidad del individuo, que se erige por encima de la comunidad. Por tal motivo, la participación y sus instrumentos procuran resguardar el atributo más importante de la ciudadanía: la libertad de conciencia, de acción. La idea viene de hace mucho y pasa tanto por la filosofía como por la sociología. Kant definió a la Ilustración como el periodo en que el individuo se basta a sí mismo, que obtiene las respuestas por sí sin necesidad de intermediarios. Muchas de esas ideas han pasado a la conversación pública. A las acusaciones de acarreo se les opone el argumento racional que define a las y los individuos: no se les debe restar agencia.

Regresando al debate por la participación, tanto en Italia como en México surgieron preguntas similares: ¿es legítimo promover el abstencionismo? ¿Tiene fundamento legal? ¿Debe ser obligatorio el voto? La respuesta dista de ser obvia, aunque de uno y otro lado defiendan la legitimidad de su premisa.

Jurídicamente es ocioso preguntárselo. La legalidad puede depender del texto de la ley o de su interpretación. En principio, la Constitución establece al voto como obligación de la ciudadanía mexicana (artículo 35, fracción III, dice el autor, recordando que no sólo el derecho es su profesión, sino el derecho electoral). El problema, como con cualquier ley, es hacerla eficaz. Que se cumpla, pues. Sin embargo, lo importante no es el contenido de la Constitución (por fortuna, este profesional del derecho ostenta grados en sociología, que le permiten y obligan a espantar a las mentes jurídicas) sino las elaboraciones morales que definen la verdadera libertad.

Hace algunos años, surgió una especie de movimiento por la anulación de los resultados electorales. Siempre ha habido una especie de condena a la abstención. Como no sabemos las razones de quienes deciden no votar (aunque tampoco las de quienes votan, pero para qué complicarnos la vida tanto. Votar es un acto moral antes que otra cosa), todos los abstencionistas son agrupados en el contra ideal del ciudadano: apático, desinteresada, conformista. En cambio, la anulación muestra el descontento activo.

En el libro The ethics of voting, el profesor Jason Brennan, discute algunas de las premisas que damos por sentado respecto al voto como acto moral y performativo de la ciudadanía. La idea central del libro es que más allá de lo legal, hay circunstancias bajo las cuales abstenerse es mejor que votar. En primer lugar, sostiene, por las consecuencias que puede tener un voto poco reflexivo en sentido kantiano. No está a discusión el derecho al voto, sino las razones para hacerlo.

Dado que las elecciones son algo más que medios para obtener fines, el problema no es tanto si una decisión política es legítima por tener un respaldo, sino si puede ser reprochable el acto de legitimación que pueden ser las elecciones. Así, leemos, el voto sólo es una decisión individual desde una perspectiva reducida. Sus consecuencias son colectivas. Además, éstas no afectan a todas las personas de la misma manera, así que resulta importante conocer la comunidad política de la que una forma parte para decidir sobre ésta.

No todo voto es moralmente aceptable. Según el texto, no existe una obligación moral —aunque sí jurídica— de votar. Quienes deciden hacerlo deberían contar con evidencia de que su acción contribuye, en algún sentido, al bien común. Aquellos que carecen de motivaciones legítimas, conocimiento suficiente o racionalidad no deberían votar. En consecuencia, la compra o venta del voto solo sería éticamente reprobable si contradice esta premisa inicial. Tener derecho a algo no implica, en automático, que esté bien ejercerlo.

Al final, lo que revelan las discusiones aquí y allá es la retórica del derecho y que también es intercambiable: la ley es la ley, frase tan equívoca como el contenido mismo del enunciado jurídico pero que siempre sirve para diferenciar a la ciudadanía democrática. La resistencia también es intercambiable.

El problema está en otro lado, en realidad. No es la dicotomía ni las ideologías, que son más o menos característica común en todas las sociedades, sino que las credenciales de la verdadera ciudadanía las reparta un gobierno o, en su caso, las oligarquías. Todas tienen un lenguaje precario y basan su éxito en las simplificaciones. Ahí estamos. Otra vez, esa disputa parece no dejar espacio al margen del poder político formal.

***

Los paralelismos entre México e Italia revelan paradojas. En principio, los instrumentos de participación en ambos países requerirían de cierta sofisticación. No se trató de elecciones comunes, sino de procesos electorales que precisaban de discusiones públicas robustas, conocimiento ciudadano y reflexión más allá de perfiles idóneos, en el caso mexicano.

Aunque en el país mediterráneo tienen bastante experiencia en referéndums, el ejercicio reciente tuvo particularidades que lo hacían especialmente difícil. En lo relativo al trabajo, hubo varios temas centrales que simplemente quedaron fuera del ejercicio. El tema migratorio, vinculado con la cuestión de ciudadanía, no ha logrado articular completamente a la izquierda italiana que optó, en realidad, por discutir poco.

En el caso mexicano, está demás decirlo, la dificultad del proceso fue ya de por sí un dique, pero queda la duda de si más allá de haber servido como un eje de campaña, en realidad hubiera una preocupación genuina o prioritaria por reformar de esa manera al poder judicial. La raquítica participación parecería indicar que no.

Entonces, el problema de estos instrumentos de participación proviene de la falta de respuestas a las demandas de la sociedad política. En realidad, se articulan en torno a las necesidades de los grupos de poder, que instrumentalizan los resultados para reafirmar identidades políticas. Éstas, además, imposibilitan el consenso.

Así pues, en condiciones ideales los mecanismos electorales habrían servido para discutir o incluso refundar los términos de ciertos acuerdos políticos. Por desgracia, no existe ni espacio ni voluntad para que tal cosa acontezca. En cambio, los grupos de poder apuestan por conservar sus espacios a fuerza de reducir la política a la lucha de identidades con posturas irreconciliables. Por lo tanto, no hay espacio ni para la discusión política ni para demandas sociales fuera de los intereses de las élites. Las preocupaciones de la comunidad política suelen quedar reducidas a nada.

En Italia como en México, han sucedido marchas multitudinarias en rechazo al genocidio en Palestina. En ninguno de los dos países (y en realidad en casi ningún otro) han encontrado esas demandas alguna respuesta por parte del poder político.

En México, toda demanda que provenga de los márgenes del poder es vista con suspicacia, y toda crítica coloca a quienes la formulan automáticamente en el bando contrario. No importa si son madres buscadoras, sindicalistas, feministas o defensores del medio ambiente, las demandas del gobierno deben compaginar con las de la ciudadanía para tener algún espacio de participación o discusión.

Es paradójico, ya decía: la aparente excesiva politización termina por cerrar espacios para otro tipo de expresiones políticas. Todo queda reducido a lo que ayude a construir una narrativa antagónica, incluso los fracasos electorales de uno y otro bando. En realidad ninguno de los dos bandos pierde, sólo la ciudadanía.

Alonso Vázquez Moyers (@alonsomoyers) es doctor en Investigación en Ciencias Sociales por Flacsco-México.