Cuando abrí por primera vez un libro de Mario Vargas Llosa (1936-2025), aún no era un lector; lo fui al cerrarlo. No exagero al decir que su obra fue mi puerta de entrada al fascinante mundo de la literatura. Antes de que mi biblioteca personal comenzara a cimentarse con sus novelas, los únicos libros que había en mi casa —además de la Biblia y los libros de texto gratuitos olvidados en cajones escolares— eran Corazón: diario de un niño, de Edmundo De Amicis; Cuentos de la selva, de Horacio Quiroga; La Virgen de los sicarios, de Fernando Vallejo; y El señor de las moscas, de William Golding. Aún recuerdo lo difícil que fue conseguir los dos últimos, pues ni mis padres ni yo sabíamos de librerías, y aquellas que me recomendaron mis profesores del bachillerato no estaban en mi pueblo, sino en una Ciudad de México que apenas comenzaba a descubrir. Los otros libros no fueron difíciles de encontrar: los leí en esas ediciones resumidas —o más bien mutiladas— que nos vendió la profesora de español en la secundaria.

Esas primeras lecturas —como suele ocurrir con las que se hacen para cumplir con los deberes escolares— fueron vacías, desoladas y, a veces, hasta fatigosas. De los libros de Amicis, Quiroga y Vallejo no recuerdo prácticamente nada. Sólo años después, al releer El señor de las moscas, pude disfrutar —no sin un dejo de estupefacción— el mundo hobbesiano instaurado por unos niños perdidos en una isla. La primera novela que en verdad me elevó al gozo literario fue La ciudad y los perros: la devoré en tres días, sentado frente al escritorio de mi recámara. No sé si sea propio de la adolescencia, pero mi primera lectura de esa novela fue una experiencia de identificación. Me identifiqué con la mezcla de emoción y perplejidad del joven Ricardo Arana, el Esclavo, al llegar a Lima e instalarse en el colegio Leoncio Prado, del mismo modo en que yo llegaba a la Ciudad de México para estudiar en el CCH. Me identifiqué, también, con sus ansias por obtener un permiso y salir del colegio para ver a Teresa, su enamorada —que llevaba el mismo nombre que la chica que entonces me gustaba—, coincidencia que no hacía sino alimentar mi superstición en los terrenos del amor.

Pero La ciudad y los perros no sólo admite una lectura de espejos en la que el lector se ve en la vida de los personajes, de ser así no sería una gran novela, quizá sólo una buena historia. En el colegio militar Leoncio Prado, un grupo de cadetes, comandados por el despótico Jaguar, roba un examen de química. Las autoridades descubren la infracción porque Porfirio Cava, el encargado del robo, deja un vidrio roto. Como castigo, los cadetes pierden el derecho a salir. Deprimido por no poder ver a Teresa, su enamorada, el cadete Ricardo Arana, acusa a Cava. La acusación genera tensión y sospechas entre los cadetes, e irrita al Jaguar, regido por un código de honor inflexible. Más adelante, durante unas maniobras militares, el Esclavo recibe un tiro en la cabeza y muere. El colegio, temeroso del escándalo, afirma que fue un accidente, pero el cadete Alberto, el Poeta, acusa al Jaguar de asesinato ante el teniente Gamboa. Al final, las presiones y silencios institucionales hacen que el caso se archive. En el epílogo, vemos las vidas de los cadetes años después. En una escena, el Jaguar confiesa a Gamboa haber matado al Esclavo. Gamboa no le cree y parte a otra zona militar en la sierra.

La historia de La ciudad y los perros es una gran historia: los personajes son complejos y hay un enigma por resolver: ¿Quién mató al Esclavo? La grandeza de la novela, sin embargo, no radica en su trama, sino en la forma en que está construida. Como ya decía, la primera novela de Vargas Llosa me mostró el gozo literario, un gozo que iba más allá del interés policiaco por resolver el crimen del Esclavo o en los ecos que la historia pudiera tener en mi propia vida. La historia se enriquecía con los diferentes puntos de vista de los múltiples narradores, los tiempos mezclados en los diálogos y, sobre todo, en su construcción ingenieril: y es que Vargas Llosa tenía muy claro que una buena historia lo es por la forma en que está contada. No me he vuelto a sentir como cuando, en el epílogo de la novela, descubrí que la voz del narrador enigmático pertenecía al tiranillo del Jaguar. El Jaguar, a partes iguales cruel y despiadado, pero también leal y honorable, me enseñó que la buena literatura no juzga y no sentencia, sino que enriquece la realidad complejizándola y matizándola, develando que las personas somos seres contradictorios.

La ciudad y los perros fue publicada en 1963, cuando Vargas Llosa apenas tenía 27 años. Esa única novela le hubiera bastado para entrar con reconocimiento a la historia de la literatura a la manera de Juan Rulfo con Pedro Páramo y El llano en llamas. Sin embargo, y para goce de los lectores, su ambición y disciplina literaria nos legó un puñado más de grandes obras. Con tan sólo 33 años ya había publicado otras dos obras maestras: La casa verde (1966) y Conversación en La Catedral (1969). Sin temor a equivocarme, diría que es probable que otros novelistas, al menos en la literatura en español del siglo pasado, hayan escrito algún libro de envergadura similar a las grandes novelas de Vargas Llosa, pero ninguno se le equipara a la grandeza de su producción novelística en conjunto. Además de las ya mencionadas, añadiría La guerra del fin del mundo (1981), Historia de Mayta (1984) y La fiesta del Chivo (2000) al listado de sus grandes libros.

La segunda novela que leí de Mario Vargas Llosa fue La guerra del fin del mundo. Ambientada en el norte de Brasil a finales del siglo XIX, la novela recrea la guerra de Canudos en la que, encabezados por el predicador Antônio Conselheiro, un puñado de desposeídos instauran una nueva sociedad ante la creencia del inminente fin del mundo debido al cambio de siglo y al establecimiento de la República en Brasil. Con esa capacidad de la ficción de inventar otros mundos, en mi memoria recuerdo la novela como un desfile circense en el que un montón de harapientos, enanos y deformes siguen al Conselheiro hacia un mundo incierto, pero mejor que el que habitan. Luego leí La fiesta del Chivo, acerca de la dictadura de Rafael Leonidas Trujillo en República Dominicana, que vino a sumarse a la tradición de la novela de dictador latinoamericano. A diferencia de Yo, el Supremo, de Augusto Roa Bastos, o de El señor Presidente, de Miguel Ángel Asturias, en las que la voz del dictador controla la narración y el destino de los personajes, en La fiesta del Chivo hay una cabida catártica para las víctimas de la dictadura. Principalmente, diría que se desmarca de El otoño del patriarca, de Gabriel García Márquez, novela que logra empatizar al lector con la decrepitud y soledad del dictador; en cambio, La fiesta del Chivo no sólo genera repudio por las vilezas del dictador, sino escarnio hacia un viejo tirano impotente que puede controlar un país, pero no su cuerpo.

Podría seguir escribiendo sobre otras novelas de Vargas Llosa, pero la manera en que me ha influido no se limita a su obra. Sin exagerar, desde la primera vez que lo leí el novelista peruano se convirtió en la figura tutelar de mis lecturas. Gracias a sus artículos y ensayos políticos me acerqué a la obra de pensadores como Isaiah Berlin o Karl R. Popper. Ideologías y discusiones teóricas aparte, estos autores me ensañaron que el credo liberal es ante todo una actitud, la postura frente al mundo y los demás de que uno puede equivocarse y que la verdad, si es que la hay en algún ámbito, sólo se alcanza enfrentando nuestros argumentos. Pese a compartir lecturas, casi nunca concordé con las posturas políticas de Vargas Llosa. Me sucedía, como imagino que a muchos otros, que cada que me preguntaban sobre su obra matizaba más o menos así: ‘no estoy de acuerdo con él, pero es un gran escritor.’ Aquí, en este breve texto que le dedico, quisiera decirlo por una vez sin salvedades: Mario Vargas Llosa es posiblemente el mejor novelista en nuestra lengua, hay que leerlo y disfrutar sus libros.

En su discurso al recibir el Premio Nobel de Literatura en 2010, Mario Vargas Llosa dijo que lo mejor que le había pasado en la vida fue aprender a leer a los 5 años. La lectura, decía, los transportó a otros mundos capaces de competir con el mundo real. Y es que otra de las virtudes de Vargas Llosa fue la de ser un lector inteligente y generoso que compartía sus lecturas. En sus artículos y ensayos literarios descubrí grandes libros como El tambor de hojalata, de Günter Grass, y autores como Javier Cercas y J.M. Coetzee que poco a poco se sumaron a los cimientos vargasllosianos de mi biblioteca. En La orgía perpetua, su ensayo sobre Madame Bovary, la novela de Gustave Flaubert, Vargas Llosa decía que un libro llega a convertirse en parte de la vida de las personas debido a razones que no sólo tienen que ver con el libro, sino con la persona. Así, atesorado en mi biblioteca, su libro ¿Quién mató a Palomino Molero?,con una dedicatoria breve y una piedrita patagónica que lo acompaña, cierra el círculo en el que Mario Vargas Llosa se ha vuelto parte de mi vida: el recordatorio de cómo la literatura se entreteje con la propia vida.

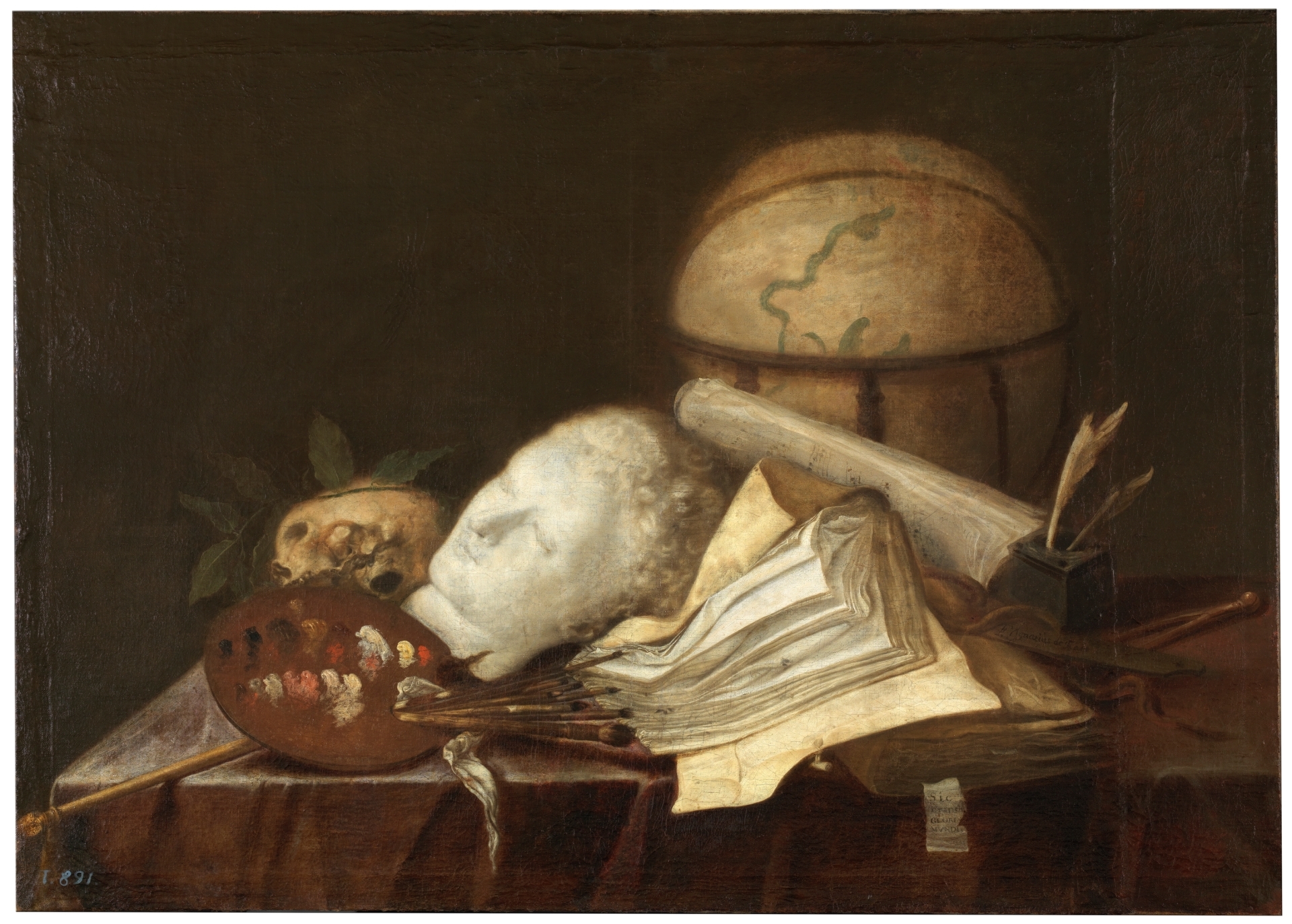

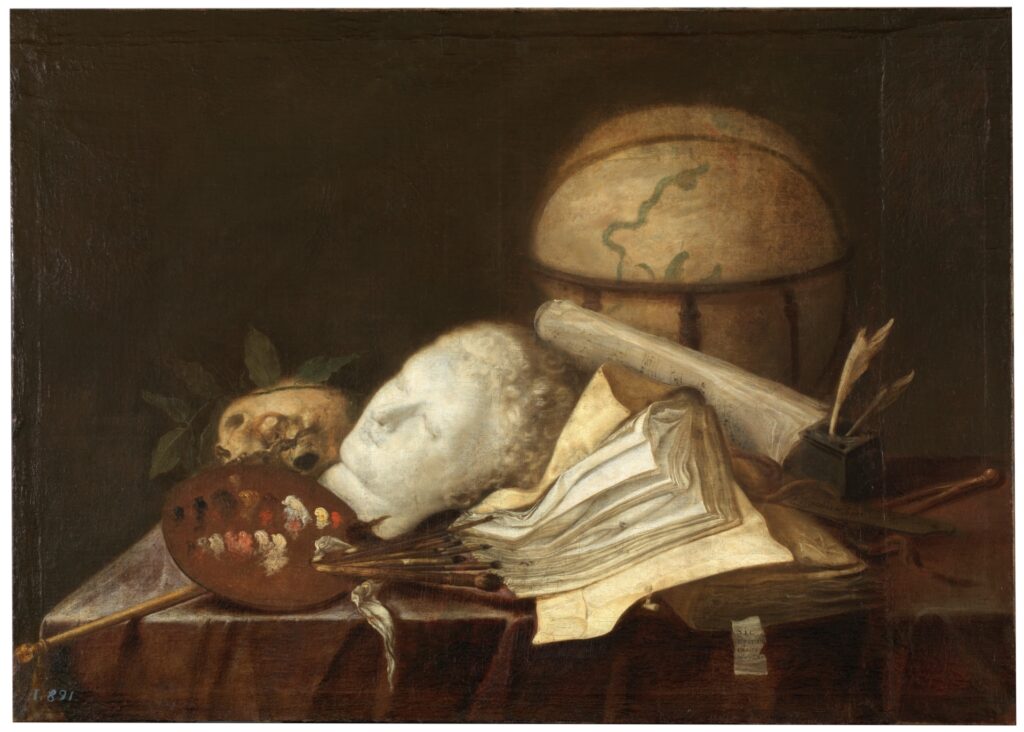

Alegoría de las Artes y las Ciencias

Ignacio Raeth , Copyright de la imagen ©Museo Nacional del Prado

Emmanuel Rosas es politólogo, ensayista y lector.